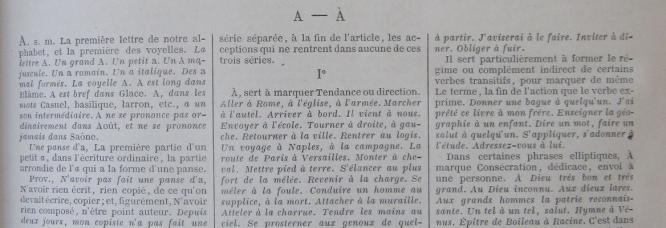

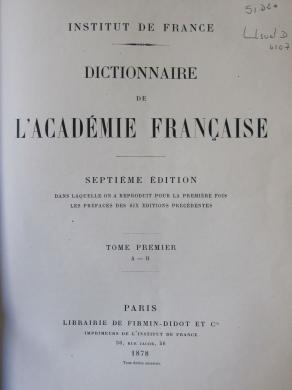

L’Académie française comptait déjà deux siècles d’existence lorsqu’elle fit paraître, en 1835, la dernière édition de son dictionnaire. En effet, les lettres patentes qui l’instituent et lui donnent la forme qu’elle a encore aujourd’hui, signées de Louis XIII et visiblement dictées par le cardinal de Richelieu, sont du mois de janvier 1635. Le parlement, il est vrai, par des motifs peu dignes de sa gravité, en différa la vérification et l’enregistrement de deux années, malgré les ordres du roi et les pressantes instances du cardinal. L’arrêt d’enregistrement est du 10 juillet 1637, avec cette jalouse et un peu puérile restriction: que ceux de ladite Académie ne connoîtront que de l’ornement, embellissement et augmentation de la langue françoise et des livres qui seront par eux faits, ou par autres personnes qui le désireront et voudront. Mais déjà l’Académie se réunissait régulièrement, et, parmi les travaux que lui avait prescrits le cardinal, s’occupait, avant tout, d’un dictionnaire de la langue française: Vaugelas en fut le premier rédacteur.

Six éditions de ce dictionnaire ont paru dans cet espace de deux cents ans, la plus féconde et la plus glorieuse époque de notre littérature, toutes successivement corrigées, remaniées, refondues même quelquefois après de longues et mûres délibérations, par des travailleurs d’un mérite souvent modeste, mais riches d’expérience et fins connaisseurs en fait de langue, auxquels s’adjoignaient plus fréquemment qu’on ne le pense, outre la Fontaine, le plus assidu des académiciens, un Corneille, un Boileau, un Racine, un Bossuet, et plus tard, les grands écrivains et les penseurs du dix-huitième siècle, Voltaire en tête, qui, de Ferney, avait toujours l’œil sur l’Académie.

La première édition s’était fait longtemps attendre, puisqu’elle ne fut publiée que cinquante-neuf ans après la fondation de l’Académie, en 1694. Le public s’impatientait un peu de ce long retard; les envieux et les médisants affectaient de répandre que ce fameux dictionnaire ne paraîtrait jamais, ou, pour le moins, qu’une génération s’éteindrait encore avant qu’on en vît le premier exemplaire. Furetière, exclu de l’Académie pour avoir enrichi son propre dictionnaire de ce qu’il avait pu dérober à celui de ses confrères, ne manquait pas de propager ce bruit, et supputait malignement ce que coûtait déjà au roi en jetons, ou comme nous dirions maintenant, en droits de présence, chacune des lettres ébauchées. Dans l’Académie même quelques-uns semblaient douter que l’œuvre arrivât jamais à un point de perfection qui permît d’en faire jouir le public. Plusieurs fois, en effet, le travail commencé, et déjà même imprimé en partie, avait été suspendu, puis repris et soumis à de nombreuses revisions: ceux-là seuls s’en étonneront qui ne savent pas ce qu’exige d’attention scrupuleuse, d’analyses fines et délicates, une pareille œuvre, la première fois surtout qu’on l’entreprend, et qu’un dictionnaire n’est pas autre chose qu’un exact et minutieux inventaire de toutes les idées ou nuances d’idées que représentent les mots dans leur emploi simple ou dans leur emploi composé, dans leur sens naturel ou dans le sens figuré, et que souvent, pour découvrir la signification précise du terme en apparence le plus ordinaire, il faut creuser l’esprit humain jusque dans ses dernières profondeurs.

L’édition de 1694, si elle ne ferma pas la bouche aux envieux et aux médisants (car quel est le dictionnaire qui ne donne pas prise par quelque côté à la critique, et même à une très juste critique?), reçut pourtant du public le plus favorable accueil. Dédiée au roi Louis XIV, précédée d’une préface d’un style grave et simple, dans laquelle l’Académie expose brièvement les principes qu’elle a suivis, imprimée magnifiquement, mais dans le format in-folio, peu commode pour l’usage, elle prit immédiatement dans toutes les bibliothèques une place qu’elle n’a pas encore entièrement perdue, malgré tant d’éditions nouvelles. Les mots, au lieu de s’y succéder alphabétiquement et détachés les uns des autres, y sont rangés par racines; disposition plus savante, plus agréable au lecteur curieux de connaître l’histoire généalogique des mots, et d’en suivre jusqu’à nos jours les générations successives, celle peut-être qu’il aurait fallu garder, si les dictionnaires avaient ce qui s’appelle des lecteurs, mais trop gênante malheureusement pour le commun du public, qui se fâche, en ouvrant le dictionnaire, s’il ne tombe pas tout de suite sur le mot qu’il cherche. Aussi la première réforme que l’Académie fit elle-même à son dictionnaire, dès la seconde édition, pour obéir sans doute à une réclamation générale, fut-elle de substituer à l’ordre par racines l’ordre purement alphabétique, qu’elle n’a jamais abandonné depuis.

Cette seconde édition, qui ne parut qu’en 1718, vingt-quatre ans après celle de 1694, on peut dire que l’Académie y avait mis courageusement la main au moment même où elle venait d’achever et de publier la première. A la vérité, le privilège excessif qu’elle avait obtenu de jouir seule pendant vingt ans du droit de publier, sous telle forme que bon lui semblerait, un dictionnaire de la langue française, lui faisait-il un devoir de se presser, et de ne pas faire attendre trop longtemps au public une édition plus complète et plus commode de ce dictionnaire, auquel on prétendait le réduire. A cet égard Furetière, il faut l’avouer, avait pleinement raison contre l’Académie dans ses spirituels et satiriques factums. Tout monopole est odieux, mais queue singulière idée que celle de mettre en les mots d’une langue pour en faire une branche de commerce au profit exclusif d’un libraire chargé de faire imprimer et de vendre le dictionnaire officiel! Les mots d’une langue étant la propriété commune de ceux qui s’en servent, à leur fantaisie, pour parler ou pour écrire, le droit de recueillir ces mots et d’en former des dictionnaires est aussi le droit de tous, à la seule condition de ne pas prendre le travail d’autrui. Encore est-ce le cas d’appliquer cette sage maxime de Cicéron, qu’il ne faut pas être trop âpre à défendre son droit, et qu’il est souvent bon d’en abandonner quelque chose. Quel est l’auteur de dictionnaire qui ne se soit pas servi du dictionnaire de l’Académie française, et, par un juste retour, combien de fois l’Académie française, pour approcher le plus près possible de la perfection, n’a-t-elle pas fait son profit, sans plagiat de tout ce qu’elle trouvait, dans les autres dictionnaires, de corrections indiquées, d’oublis réparés, de leçons précieuses? Parmi ces dictionnaires qui lui ont été si utiles, l’Académie se plaît à nommer ici celui d’un savant confrère, M. Littré. Elle avait trop souvent consulté et mis à contribution cet immense et unique travail pour ne pas en appeler l’auteur dans son sein.

Deux éditions suivirent d’assez près, dans le dix-huitième siècle, l’édition de 1718, avec peu de changements, il est vrai, tant cette dernière édition, sans rien innover quant aux principes, avait amélioré et complété l’oeuvre des premiers académiciens, soit par l’addition de beaucoup de mots nouveaux et de locutions nouvelles, soit par un plus grand nombre d’exemples mieux choisis et mieux appropriés aux nuances d’idée qu’il s’agissait de faire sentir, soit enfin par des définitions plus exactes et plus claires. Déjà aussi dans la préface de cette édition de 1718, commencent à poindre les premiers signes d’un esprit nouveau. Le style en est plus spirituel, plus dégagé. Adressée au roi Louis XV, encore enfant, la dédicace, gracieuse et touchante dans sa forme, ne respire qu’amour de la paix et que sentiments d’humanité; on croirait y entendre comme un écho affaibli de la voix de Fénelon dans le Télémaque, ou de Massillon dans le Petit Carême.

Les deux éditions qui parurent successivement après celle-ci, à vingt ans environ l’une de l’autre, les éditions de 1740 et de 1762, se bornent à reproduire à peu près textuellement la préface de 1718, et les deux dictionnaires ne se distinguent guère eux-mêmes du précédent que par un nombre toujours croissant de locutions et de mots empruntés aux sciences, et devenus trop familiers, peut-être, aux écrivains, qui affectaient d’en surcharger leur style, aux hommes bien élevés et aux femmes du monde qui les introduisaient jusque dans le langage commun de la conversation. Corneille et Pascal, Racine et Bossuet, la Fontaine, Molière, Fénelon, avaient porté la langue française à sa perfection. Montesquieu, Buffon, J.-J. Rousseau, Voltaire, sans en altérer le fond, en avaient tiré mille formes nouvelles et heureuses; l’heure était venue peut-être, l’heure fatale, où l’on voudrait pouvoir dire au mouvement qui emporte et change tout, même en fait de langue: C’est assez.

De 1762 à l’époque où les Académies disparurent, avec la monarchie qui les avait fondées, sous la main implacable de la révolution, l’Académie française, fidèle à sa pacifique mission, n’avait pas cessé de préparer une cinquième édition de ce dictionnaire, toujours libéralement ouvert aux variations de l’usage, quoique toujours le même quant à l’esprit et aux principes. Le travail était prêt et n’attendait plus que la main de l’imprimeur lorsque l’Académie succomba. Chose bien digne de remarque! la Convention, qui, elle aussi, représentait alors la France et pouvait dire: l’État, c’est moi! devait faire pour le vieux dictionnaire de l’Académie ce que Louis XIV avait fait pour le dictionnaire naissant. Par une loi du premier jour complémentaire de l’an III (17 septembre 1795), la Convention aussitôt que le retour d’un peu d’ordre et de calme lui permit de penser à ces choses, en ordonna la réimpression avec les additions et corrections préparées.

C’est en exécution de cette loi que parut, en 1798, la cinquième édition du dictionnaire, précédée comme d’habitude d’une préface, mais d’une préface fortement empreinte de l’esprit du temps, pleine de prétention à la philosophie et à la profondeur, curieuse pourtant et encore bonne à lire, précisément parce qu’elle n’a rien de bien neuf ni de bien profond, et qu’elle ne reproduit guère, en ce qu’elle a de juste et de vrai, que les principes plus simplement exposés par les académiciens de 1694 et de 1718. N’ayant pu, d’ailleurs, passer sous les yeux de l’Académie, qui n’existait plus, et être soumise à son approbation, elle reste l’œuvre toute personnelle de celui qui l’a faite. La critique en serait ici superflue. Si l’auteur reproche, en style du temps, à l’ancienne Académie ce qu’il appelle ses complaisances et ses flatteries pour les rois, on le lui pardonne d’autant plus aisément qu’il ne ménage pas les siennes à la république d’alors, et que, sous ce couvert, cette concession faite aux circonstances, reprenant un ton qui semble lui être plus naturel, il comble d’éloges cette même Académie, et va jusqu’à lui attribuer une part principale dans la fondation des institutions républicaines et démocratiques. L’important est que, littérairement parlant, l’auteur demeure fidèle à l’esprit de l’ancien dictionnaire et ne rompt pas, sous ce rapport, avec la tradition. Révolutionnaire par le tour un peu déclamatoire de ses phrases, il ne l’est pas par le fond de ses idées sur la langue, et il faut lui en savoir gré. Pas de pires révolutions que celles qui renversent le langage et pervertissent jusqu’au sens naturel des mots! Il y a déjà bien des siècles qu’un ancien en a fait la remarque et l’a dit éloquemment (1). On trouve seulement, à la fin de cette édition du dictionnaire, un court appendice, qui appartient encore à l’auteur de la préface, et dans lequel on a réuni ou relégué quelques mots et quelques façons de parler issus de la révolution, et dont beaucoup n’étaient pas destinés à lui survivre.

L’édition de 1835, la dernière qui ait paru jusqu’ici, est encore dans les mains du public, qui s’en sert depuis quarante-deux ans. Plusieurs des membres de l’Académie actuelle sont les successeurs immédiats de ceux auxquels on la doit. Tout le monde sait que la savante et ingénieuse préface qui ouvre le dictionnaire, est l’œuvre de l’homme illustre que l’Académie avait alors pour secrétaire perpétuel, M. Villemain. L’Académie ne pouvait manquer de la reproduire à la tête de cette nouvelle édition. Qui aurait pu, en effet, se flatter de faire mieux, ou à quoi bon répéter, sous une forme moins agréable et moins parfaite, ce qui avait été si bien dit? Cette pensée conduisait naturellement à une autre. Pourquoi ne pas joindre à la préface de M. Villemain toutes les préfaces antérieures, et former de cet ensemble un curieux monument littéraire, une sorte d’histoire progressive de ce dictionnaire, toujours refait et jamais achevé tant que la langue française sera une langue vivante?

Mais en se décidant, après examen, à cette réimpression, l’Académie y a vu quelque chose de plus encore qu’une simple satisfaction de curiosité. A travers les variations de goût, d’esprit et de langage que l’Académie, dans le cours de deux siècles, a dû constater, recueillir, quelquefois subir, et dont la trace reste nécessairement empreinte dans un dictionnaire qui se renouvelle et ne finit jamais, il y a un point sur lequel l’Académie n’a pas varié: l’idée que, dès l’origine, elle s’était faite du dictionnaire, l’objet qu’elle se proposait d’atteindre en le composant, les limites dans lesquelles elle entendait le renfermer, les principes, en un mot, règle fondamentale de son oeuvre, et comme le moule dans lequel devait être jeté un travail destiné, à mesure qu’il se prolongerait, à être toujours nouveau quant aux détails, toujours le même quant à l’esprit et au but. Après deux siècles d’expérience on est en droit de l’affirmer aujourd’hui: C’est bien toujours le vieux dictionnaire de l’Académie qui se continue d’époque en époque, et sous toutes les dates, de Bossuet et de Racine à Voltaire, de Voltaire à Chateaubriand, de Richelieu à Louis XIV, de Louis XIV à la Convention, de la Convention jusqu’à nous; et lorsqu’on voit un corps qui a compté dans son sein, pendant le cours de deux cents ans, tant d’hommes de mérite et tant d’hommes illustres, s’attacher à la même tradition, persévérer dans les mêmes principes, n’est-il pas d’une certitude à peu près absolue que ces principes sont les plus sages et les meilleurs possibles, et que c’est par leur constante et religieuse application qu’il a été permis de considérer le dictionnaire de l’Académie comme le répertoire authentique de la langue française?

Or, ces règles et ces principes essentiels, il est facile de les résumer en quelques lignes, sans vouloir d’ailleurs en faire un code dont l’observation serait imposée aux dictionnaires de tous les genres, tous bons, tous utiles, et qui, ayant leur objet propre, peuvent très bien aussi avoir leurs lois particulières. Quelque libre, grâce au ciel, que soit aujourd’hui la concurrence en cette matière, le dictionnaire de l’Académie a toujours eu, néanmoins, et aura toujours une sorte de caractère officiel qui le distingue des autres et qu’il fallait, par cela même, définir dès le commencement, et restreindre dans ses justes bornes, de peur qu’un simple droit de patronage officieux ne prît, aux yeux du public, l’apparence d’une tyrannie ridicule.

Jamais donc l’Académie française, pas même celle qui était la fille directe du cardinal de Richelieu et la protégée de Louis XIV, n’a prétendu exercer sur la langue un droit de souveraineté et d’empire; jamais elle ne s’est arrogé un vain pouvoir législatif sur les mots qu’elle reçoit tout faits du public qui parle bien et des auteurs qui écrivent purement. Elle n’en crée pas de nouveaux à sa fantaisie; elle n’en bannit aucun de ceux qu’un usage reconnu et constant autorise: ce sont les propres termes de la préface de 1694. Il y a, il est vrai, un bon et un mauvais usage: c’est un fait que personne ne conteste. Les uns parlent et écrivent bien, les autres écrivent et parlent mal. Chaque profession a son jargon, chaque famille, et presque chaque individu, ce qu’avec un peu d’exagération on pourrait appeler son patois. En réalité, le bon usage est l’usage véritable puisque le mauvais n’est que la corruption de celui qui est bon. C’est donc au bon usage que s’arrête l’Académie, soit qu’elle l’observe et le saisisse dans les conversations et dans le commerce ordinaire de la vie, soit qu’elle le constate et le prenne dans les livres: familier, populaire même, dans le premier cas; propre à tous les genres de style, depuis le plus élevé jusqu’au plus simple, dans le second.

A cette distinction fondamentale en succède une autre. L’Académie ne recueille et n’enregistre que les mots de la langue ordinaire et commune, de celle que tout le monde, ou presque tout le monde, entend, parle, écrit. Les mots qui appartiennent aux connaissances spéciales, quelles qu’elles soient, l’Académie les renvoie aux dictionnaires spéciaux. Son dictionnaire n’est ni un dictionnaire de science, d’art, et de métier; ni un dictionnaire de géographie, d’histoire, de mythologie. Les mots que l’Académie puise à ces sources sont ceux qu’un usage plus fréquent a introduits dans le langage commun, et dont le nombre augmente naturellement à mesure que les connaissances elles-mêmes se propagent et entrent dans le patrimoine de tous. La mythologie, l’histoire, en fournissent beaucoup de ce genre, quelques-uns déjà de vieille date. Ainsi on dit un Hercule pour désigner un homme très fort: à ce titre, le mot Hercule entrera dans le dictionnaire. On dit tomber de Charybde en Scylla pour exprimer l’accident assez commun de ceux qui, voulant éviter un mal qui les menace, tombent dans un mal pire. Charybde et Scylla passeront des dictionnaires de mythologie dans le dictionnaire de l’Académie française. Un Caton est devenu le surnom commun de tous les hommes d’une vertu rigide, un César celui de tous les grands capitaines; César et Caton sont ainsi devenus des mots de la langue commune.

En ce qui concerne les termes propres aux sciences et aux diverses branches des arts et métiers, la question était plus délicate, ou semblait l’être. Quels termes ont plus besoin d’être expliqués et définis que ceux-là? Furetière, qui en avait fait la richesse particulière de son dictionnaire universel, reprochait vivement à l’Académie de ne leur avoir pas donné une entrée de droit dans le sien; ils n’y figuraient effectivement, et ne figurent encore dans les éditions plus récentes, qu’après avoir reçu de l’usage commun leurs lettres de bourgeoisie. L’Académie de 1694 avait-elle eu tort de s’imposer cette limite? Le temps s’est chargé de la justifier, car ce sont précisément ces termes de science, tombés promptement en désuétude avec la science même d’alors, qui ont entraîné dans leur chute le dictionnaire de Furetière, tandis que, grâce à la prudente réserve de l’Académie, son dictionnaire, avec bien peu de changements, a pu suivre les progrès incessants de la science, et rester ouvert aux termes nouveaux qu’une science, qui ne s’arrête jamais, enfante et popularise tous les jours. Critique à part, qui ne sait combien la langue des sciences a changé de fois depuis deux cents ans, et combien elle change et varie encore au gré presque de tous ceux qui la parlent ou qui l’écrivent?

Les mots admis, la question était de les définir, ou d’en déterminer avec le plus de précision et de clarté possible la signification et la valeur, en les suivant depuis leur sens propre et naturel jusque dans leurs acceptions les plus variées; tâche de toutes la plus difficile et la plus ingrate, car de pareilles définitions, soit qu’on essaye de les faire avec de simples synonymes, c’est-à-dire avec des à peu près, soit qu’on les enferme dans de courtes phrases, demeurent toujours incomplètes par la force même des choses, quelque soin qu’on y apporte. Il n’y a pas de synonymes à proprement parler; un terme n’est jamais l’équivalent absolu d’un autre terme: l’Académie en a constamment averti le public; et le sens des mots reçoit des mille emplois qu’on en fait, quelquefois de la manière seule dont on les prononce, tant de nuances différentes, qu’aucune définition ne saurait parvenir à les embrasser toutes.

C’est par des exemples nombreux et bien choisis que l’Académie, depuis qu’elle s’occupe du dictionnaire, s’est efforcée de remédier à cette nécessaire insuffisance des définitions. Les exemples, en plaçant successivement un mot sous tous ses jours, corrigent et rectifient ce que la définition a d’incertain et de trop vague dans ses termes généraux, et conduisent, en quelque sorte, naturellement l’esprit d’un sens au sens voisin par une gradation insensible. À un coup d’oeil superficiel, on serait tenté de croire peut-être que l’Académie multiplie trop les exemples, tant ils semblent quelquefois différer peu les uns des autres; un examen plus attentif fait revenir vite de cette erreur. Les exemples sont la vraie richesse et la partie la plus utile du dictionnaire. C’est là qu’avec un peu de patience le lecteur est toujours sûr de trouver ce qu’il cherche, soit qu’il ait des doutes sur la justesse et la propriété d’un terme, soit que le sens même d’une expression lui échappe.

Cette question en amenait une autre sur laquelle les premiers académiciens avaient à se décider immédiatement, et qu’ils ont en effet résolue une fois pour toutes. L’Académie, ayant besoin de tant et de si divers exemples, devait-elle les imaginer et les faire elle-même, ou se contenter de les choisir et de les prendre dans les meilleurs auteurs et dans les livres les plus répandus? L’Académie de 1694 s’est arrêtée au premier parti, qu’ont toujours suivi ses successeurs, considérant, d’une part, que s’il fallait tirer les exemples des livres les plus en renom, les académiciens seraient souvent obligés de se citer eux-mêmes, ce qui serait contraire à la modestie: Corneille, Boileau, Racine et Bossuet étaient alors de l’Académie! et, de l’autre, qu’en faisant eux-mêmes les exemples, les rédacteurs du dictionnaire, uniquement préoccupés du soin de faire bien sentir la signification du mot, seraient plus sûrs de le placer à l’endroit où ce sens particulier se distinguerait le mieux.

Deux grandes difficultés restaient encore: l’une de déterminer quelle règle on observerait pour l’orthographe, question déjà très contestée en 1694 entre les novateurs d’alors et les rigides défenseurs des vieilles formes; l’autre de savoir si l’on essayerait d’indiquer la bonne prononciation des mots comme on en indiquait le bon choix et le bon usage.

Sur ces deux points encore la vieille Académie a posé, dès le commencement, des principes qui ont fait loi pour ses successeurs.

On n’apprend pas la prononciation dans un dictionnaire; on ne l’y apprendrait que mal, quelque peine qu’on se donnât pour la représenter aux yeux. Les signes propres manquent ordinairement pour l’exprimer, et les signes qu’on inventerait pour les remplacer seraient le plus souvent trompeurs. La bonne prononciation, c’est dans la compagnie des gens bien élevés, des honnêtes gens, comme on disait autrefois, qu’il faut s’y façonner et s’en faire une habitude. Quant aux étrangers, ils ne l’apprendront qu’en parlant la langue dont ils veulent se rendre l’usage familier avec ceux qui la parlent de naissance et qui la parlent bien.

On a souvent proposé, il est vrai, et on proposait déjà en 1694, de régler l’orthographe sur la prononciation, tout au moins de la rapprocher de la prononciation le plus possible, d’en faire une sorte de prononciation sensible à l’œil. Rien de plus séduisant au premier aspect qu’une pareille idée; rien de plus chimérique à un sérieux examen. Cette réforme radicale de l’orthographe, qui donc aurait le droit de l’imposer à tous, ou assez de crédit pour la faire universellement adopter? qui oserait se croire autorisé à porter un pareil trouble dans les habitudes de ceux qui lisent et qui écrivent? L’orthographe et la prononciation sont deux choses essentiellement distinctes; elles n’ont ni la même origine ni le même but. L’orthographe est pour les yeux, la prononciation pour l’oreille. L’orthographe est la forme visible et durable des mots; la prononciation n’en est que l’expression articulée, que l’accent qui varie selon les temps, les lieux et les personnes. L’orthographe conserve toujours un caractère et une physionomie de famille qui rattachent les mots à leur origine et les rappellent à leur vrai sens, que la prononciation ne tend que trop souvent à dénaturer et à corrompre. Une révolution d’orthographe serait toute une révolution littéraire; nos plus grands écrivains n’y survivraient pas. C’est Bossuet qui l’a dit dans une note qu’il adressait à l’Académie précisément sur ce sujet de petite apparence, et de grande conséquence en réalité; note précieuse qu’un savant chercheur (2) a récemment retrouvée et publiée, et qui tranche en quelques mots la question. « Il ne faut pas souffrir, dit Bossuet, une fausse règle qu’on a voulu introduire d’écrire comme on prononce, parce qu’en voulant instruire les étrangers et leur faciliter la prononciation de notre langue, on la fait méconnaître aux Français mêmes.... On ne lit point lettre à lettre, mais la figure entière du mot fait son impression tout ensemble sur l’œil et sur l’esprit, de sorte que, quand cette figure est changée considérablement tout à coup, les mots ont perdu les traits qui les rendent reconnaissables à la vue, et les yeux ne sont pas contents. »

Que faire donc? S’obstiner immuablement dans la vieille orthographe, n’y admettre aucun changement, écrire, malgré tout le monde, une debte, un debvoir? autre excès que ne repousse pas moins le bon sens de Bossuet. Ici encore l’usage fera la loi, l’usage qui tend toujours à simplifier, et auquel il faut céder, mais lentement et comme à regret. Suivre l’usage constant de ceux qui savent écrire, telle est la règle que propose Bossuet; et c’est conformément à cette règle que l’orthographe s’est modifiée peu à peu dans les éditions successives du dictionnaire, et que de nouvelles mais rares modifications ont encore été introduites dans celle qui parait aujourd’hui.

Le dictionnaire de 1835, quoique soumis dans ses détails à une savante et complète revision, n’avait rien changé à l’ensemble des principes dont on vient de retracer le tableau; le dictionnaire de 1877 n’y change rien non plus. L’Académie le déclare expressément: ce n’est pas un nouveau dictionnaire qu’elle a entendu faire et qu’elle publie, mais une nouvelle édition du dictionnaire traditionnel, avec toutes les corrections, il est vrai, toutes les additions qu’elle a jugées nécessaires, ou qu’elle a crues bonnes et utiles. Un dictionnaire, on ne saurait trop le redire, n’est jamais une œuvre parfaite. Des oublis et des omissions, il y en a toujours. On en avait relevé dans le dictionnaire de 1835, on en relèvera dans celui-ci. Les mœurs et les habitudes se modifient; les arts et les sciences ont leurs glorieuses révolutions, la politique aussi a les siennes; depuis 1835 combien la face du monde n’a-t-elle pas changé sous l’influence de ces causes diverses, et comment la langue, à son tour, n’en aurait-elle pas été modifiée! Que de mots nouveaux ont dû être introduits pour exprimer tant de choses nouvelles!

Aussi dès l’année 1862, une proposition était-elle faite dans le sein de l’Académie pour mettre à l’étude une septième édition du dictionnaire de l’usage. Ajournée d’abord, reprise et ajournée plusieurs fois, l’Académie l’adoptait enfin en 1867. Une commission était nommée pour préparer le travail, et M. Prevost-Paradol, douloureux souvenir! était choisi pour être le rapporteur de cette commission. Au mois de janvier 1868, l’Académie ouvrait la discussion sur les épreuves de la première feuille; elle donnait le bon à tirer de la dernière au mois de mars 1877: c’est donc un travail de neuf ans que l’Académie présente au public; un travail qui a fixé toute son attention pendant cet espace de temps, et occupé de longues séances au milieu même des cruelles émotions de la guerre de 1870 et du siège de Paris.

Peu de mots suffiront pour faire connaître les avantages de cette septième édition. Comme pour l’édition précédente, l’impression en a été confiée à cette maison Didot, héritière des savantes traditions des Estienne, des Vascosan, des Plantin, et l’honneur de l’imprimerie française. C’est assez répondre de la correction du texte. Le nombre des pages semble à peu près le même dans l’édition de 1835 et dans celle-ci, ce qui n’empêche pas, si l’on veut compter les lignes, que la nouvelle édition n’en contienne vingt-huit mille de plus, et davantage peut-être, à raison de la hauteur plus considérable des pages. On est arrivé ainsi à une augmentation de cent trente pages environ, vaste espace ouvert, comme on le voit, aux additions de tous genres que l’Académie n’a pas marchandées à l’usage actuel, toutes les fois que cet usage lui a paru fondé en raison et destiné à survivre aux circonstances du moment. Le champ reste libre d’ailleurs, est-il nécessaire de le dire? aux créations du génie et du talent. La porte n’est jamais fermée aux expressions neuves et aux tours hardis qu’une inspiration heureuse peut tout à coup faire naître sous une main habile et savante. Tous les jours les mots anciens eux-mêmes reçoivent de l’art qui les combine et qui les rapproche une lumière ou une énergie nouvelle. On multiplierait à l’infini les dictionnaires, qu’une infinie liberté d’inventer et de produire n’en resterait pas moins à la chaleur de la composition et de la parole.

L’Académie, il est peut-être bon encore d’en prévenir le public, en prenant l’usage pour règle, n’entend pas le restreindre à l’usage du jour actuel, de l’heure présente, comme pouvaient le faire les contemporains de nos premiers classiques, lorsque la langue et la littérature ne faisaient que commencer à prendre une forme fixe. L’usage n’avait pas alors un passé solide; il en a un aujourd’hui dont il faut tenir compte. Un mot n’est pas mort parce que nous ne l’employons plus, s’il vit dans les œuvres d’un Molière, d’un la Fontaine, d’un Pascal, dans les lettres d’une madame de Sévigné, ou dans les mémoires d’un Saint-Simon. Montesquieu, J.-J. Rousseau, Voltaire lui-même, en offrent que nous avons délaissés, mais qui n’en font pas moins partie des meilleures et des plus durables richesses de notre langue. L’usage, en un mot, tel que le comprend l’Académie, embrasse les trois grands siècles qui ont marqué notre littérature d’une si forte empreinte, le dix-septième, le dix-huitième et le nôtre. Combien de fois, depuis quelques années surtout, a-t-on vu un mot que l’on croyait vieilli et presque éteint, renaître plus jeune! On ne parlait plus guère, il y a soixante ans, que la langue de Voltaire. De nos jours, la langue du dix-septième siècle a repris une juste faveur; ceux mêmes qui ne l’écrivent pas, l’admirent. Dans beaucoup de cas l’injurieuse mention, il a vieilli, a été rayée dans le dictionnaire nouveau par justice et non par un puéril goût d’archaïsme.

Bien loin, d’ailleurs, de faire un mauvais accueil aux mots de création nouvelle, l’Académie leur a ouvert les portes toutes grandes, vérification faite de leurs titres, et n’en a pas introduit moins de deux mille deux cents dans son dictionnaire: mots de toute sorte, les uns appartenant à l’usage ordinaire et dont plusieurs n’ont été omis, sans doute, dans le dictionnaire de 1835 que par oubli, inconvenance, par exemple; les autres qui sont des termes nouveaux de philosophie, d’archéologie, de philologie, ou des expressions empruntées à l’économie politique, à l’industrie, à l’agriculture. La liste de ces mots, qu’une étude plus approfondie ou une connaissance plus généralement répandue des choses qu’ils expriment a fait passer dans le langage commun, serait longue. La politique aussi, on le pense bien, en a fourni beaucoup: absolutisme, décentralisation, égalitaire, émeutier, fédéralisme, fédéraliste, humanitaire, socialisme, et tant d’autres auxquels, non sans scrupule quelquefois, il a fallu reconnaître le droit au dictionnaire. Naturellement la part des sciences et des inventions nouvelles a été grande dans les deux mille mots ajoutés. Les chemins de fer, la navigation à vapeur, le télégraphe électrique ont fait irruption dans notre bon vieux français, avec leurs dénomination d’une forme souvent bizarre ou étrangère; force a été d’admettre: un télégramme, un steamer, un tunnel, des tramways: l’ombre de nos prédécesseurs a dû plus d’une fois en frémir. L’Académie a pris un soin tout particulier des mots de science, et s’est attachée à en donner des définitions aussi exactes que claires. Si elle y a réussi, comme elle a lieu de l’espérer, le mérite en reviendra à ceux de ses membres qu’elle a pris à son illustre sœur, l’Académie des sciences, laquelle sans doute voudra bien se reconnaître elle-même dans la rédaction de ces articles et n’y trouvera plus rien à redire.

L’Académie, il le fallait bien, a eu aussi ses sévérités. Parmi les mots de formation récente elle a exclu sans pitié ceux qui lui ont paru mal composés, contraires à l’analogie et au génie de la langue. Trop souvent on ne forge un mot nouveau que pour ne pas se donner la peine de chercher le mot ancien qui valait mieux. On ne crée un terme général et vague, qui s’applique à toutes les nuances d’une idée, que pour ne pas démêler la nuance dont il s’agit et lui appliquer le mot propre: c’est le cas, l’Académie l’a cru du moins, de ce terme qu’un fréquent et déjà long usage n’a pu cependant lui faire adopter, celui d’actualité. Peut-on dire un vapeur pour un bateau à vapeur? L’Académie ne l’a pas pensé. Si l’usage persiste, ce sera à l’Académie du siècle qui vient à voir ce qu’elle aura à faire. Il n’est pas probable qu’un tableau réussi trouve jamais grâce devant une Académie française: la faute de français blesse trop la grammaire et l’oreille; réussir n’a jamais été qu’un verbe neutre. On voit à peu près, par ces exemples, quel esprit a dirigé l’Académie dans le discernement qu’elle a fait du bon et du mauvais usage.

Outre les additions de mots nouveaux et de locutions nouvelles, mille changements ont été faits dans l’intérieur même des articles qu’il serait impossible d’énumérer ici. Des articles entiers ont été remaniés d’un bout à l’autre, les articles relatifs, par exemple, aux prépositions A et De. L’Académie, au contraire, a été très sobre de retranchements; trois cents mots, environ, ont disparu, et un nombre, il est vrai, plus grand de locutions tout à fait vieillies, de proverbes passés d’usage et qu’un tour spirituel et fin ne recommandait pas à l’indulgence des juges.

Peu de changements ont été apportés dans l’orthographe. S’il y a un point sur lequel l’Académie ait cru devoir garder une grande réserve, c’est celui-là. Les innovations qu’elle s’est permises se bornent, en général, aux retranchements de quelques lettres doubles, consonnance, par exemple, qu’elle écrit par une seule n, consonance. Dans les mots tirés du grec, elle supprime presque toujours une des lettres étymologiques quand cette lettre ne se prononce pas; elle écrit: phtisie, rythme, et non phthisie, rhythme. L’accent aigu est remplacé par l’accent grave dans les mots: piège, siège, collège, et dans les mots analogues. L’accent grave prend aussi la place de l’ancien tréma dans les mots poème, poète, etc. Dans beaucoup de mots composés de deux autres que l’usage a réunis, le trait d’union a été supprimé comme désormais inutile.

La prononciation a peu occupé l’Académie. On ne la trouvera indiquée que dans un petit nombre de cas. L’Académie persiste à croire, avec ses prédécesseurs, que le seul moyen d’apprendre la bonne prononciation est d’écouter ceux qui prononcent bien et de s’habituer à prononcer comme eux.

On n’est entré dans ces détails, un peu longs peut-être, que pour faire voir combien l’Académie a eu à cœur de remplir dignement, à son tour, la mission que depuis deux siècles se sont passée de main en main ses illustres prédécesseurs, et au-dessus de laquelle ne se sont jamais crus les plus fameux d’entre eux! Ce n’est pourtant pas une œuvre bien glorieuse qu’un dictionnaire, surtout un dictionnaire fait en commun; c’est une œuvre éminemment utile, et d’autant plus méritoire sans doute qu’aucune gloire personnelle n’y est attachée. Tout ce que le dictionnaire de l’Académie pouvait faire de bien il l’a fait. Il n’a pas, il est vrai, fixé la langue; fixer une langue, c’est impossible! Il l’a contenue, modérée, réglée dans ses changements. Il ne l’a pas polie dans le sens un peu despotique que le cardinal de Richelieu attachait à ce mot; les langues ne se polissent pas par contrainte et de vive force. De bonnes leçons et de bons exemples, c’est tout ce que l’on pouvait raisonnablement demander à l’Académie, et ce que l’Académie n’a jamais refusé. Il ne lui appartenait pas de traiter la langue en sujette; contre une pareille prétention la révolte eût été générale. L’Académie n’a fait qu’un dictionnaire, et un dictionnaire est le moins impérieux des maîtres; s’y soumet qui veut. S’il se fait obéir c’est en obéissant tout le premier, quoique avec mesure et discrétion. Il n’invente pas, il choisit; il cède beaucoup au public pour que le public lui cède quelque chose. Sans doute c’est à ce juste tempérament entre une complaisance qui livrerait tout à la fureur d’innover et une résistance aveugle qui n’accorderait rien au cours inévitable des choses, que le dictionnaire de l’Académie a dû cette autorité, déjà vieille de deux siècles, qu’on ne lui conteste plus et qu’il conservera, on peut le croire, tant que l’Académie elle-même, la seule de nos anciennes institutions qui demeure debout au milieu de tant de ruines, ne changera pas de méthode et d’esprit.

Avant de finir, l’Académie se fait un plaisir de consigner ici les remerciements qu’elle doit au zélé et savant auxiliaire qui a tant aidé la commission du dictionnaire dans ses travaux préparatoires, M. Léo Joubert.

- Thucydide.

- M. Marty-Laveaux.