Charles Dickens

| Nom de naissance | Charles John Huffam Dickens |

|---|---|

| Naissance |

Landport, près de Portsmouth, Royaume-Uni |

| Décès |

Gad's Hill Place à Higham (Kent) au Royaume-Uni |

| Nationalité |

|

| Activité principale |

| Langue d’écriture | anglais |

|---|---|

| Genres |

Roman, théâtre, articles, contes |

Œuvres principales

- Oliver Twist (1837-1839)

- Un chant de Noël (1843)

- David Copperfield (1849-1850)

- Le Conte de deux cités (1859)

- Les Grandes Espérances (1860-1861)

Charles Dickens (prononcé /ˈtʃɑːlz ˈdɪ.kɪnz/), né à Landport, près de Portsmouth, dans le Hampshire, comté de la côte sud de l'Angleterre, le et mort à Gad's Hill Place à Higham dans le Kent, le , est considéré comme le plus grand romancier de l'époque victorienne. Dès ses premiers écrits, il est devenu immensément célèbre, sa popularité ne cessant de croître au fil de ses publications.

L'expérience marquante de son enfance, que certains considèrent comme la clef de son génie, a été, peu avant l'incarcération de son père pour dettes à la Marshalsea, son embauche à douze ans chez Warren, une manufacture de cirage, où il a collé des étiquettes sur des pots de cirage pendant plus d'une année. Bien qu'il soit retourné ensuite presque trois ans à l'école, son éducation est restée sommaire et sa grande culture est essentiellement due à ses efforts personnels.

Il a fondé et publié plusieurs hebdomadaires, composé quinze romans majeurs, cinq livres de moindre envergure (novellas en anglais), des centaines de nouvelles et d'articles portant sur des sujets littéraires ou de société. Sa passion pour le théâtre l'a poussé à écrire et mettre en scène des pièces, jouer la comédie et faire des lectures publiques de ses œuvres qui, lors de tournées souvent harassantes, sont vite devenues extrêmement populaires en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Charles Dickens a été un infatigable défenseur du droit des enfants, de l'éducation pour tous, de la condition féminine et de nombreuses autres causes, dont celle des prostituées.

Il est apprécié pour son humour, sa satire des mœurs et des caractères. Ses œuvres ont presque toutes été publiées en feuilletons hebdomadaires ou mensuels, genre inauguré par lui-même en 1836 : ce format est contraignant mais il permet de réagir rapidement, quitte à modifier l'action et les personnages en cours de route. Les intrigues sont soignées et s'enrichissent souvent d'événements contemporains, même si l'histoire se déroule antérieurement.

Publié en 1843, Un chant de Noël a connu un vaste retentissement international, et l'ensemble de son œuvre a été loué par des écrivains de renom, comme William Makepeace Thackeray, Léon Tolstoï, Gilbert Keith Chesterton ou George Orwell, pour son réalisme, son esprit comique, son art de la caractérisation et l'acuité de sa satire. Certains, cependant, comme Charlotte Brontë, Virginia Woolf, Oscar Wilde ou Henry James, lui ont reproché de manquer de régularité dans le style, de privilégier la veine sentimentale et de se contenter d'analyses psychologiques superficielles.

Dickens a été traduit en de nombreuses langues, avec son aval pour les premières versions françaises. Son œuvre, constamment rééditée, connaît toujours de nombreuses adaptations au théâtre, au cinéma, au music-hall, à la radio et à la télévision.

Biographie

La biographie de Dickens, publiée après sa mort et qui a longtemps fait autorité, est celle de John Forster, Life of Charles Dickens : ami proche, confident et conseiller, son témoignage, écrit Graham Smith, « possède une intimité que seul un Victorien cultivé et auteur lui-même, pouvait apporter »[1]. Pourtant, mais cela a été connu bien plus tard, Forster a modifié ou gommé tout ce qui aurait pu paraître gênant à son époque. Dickens, un dieu pour l'Angleterre et au-delà[2], a donc été présenté en homme irréprochable, d'autant qu'en sous-main, c'est lui-même qui a orchestré la partition de sa vie : il souhaitait que Forster fût son biographe et leur copieux échange de lettres a servi à sculpter la statue d'un commandeur[3] ; tout comme ses Fragments autobiographiques, consacrés à son enfance en 1824 et eux aussi confiés à Forster peu après mars ou avril 1847[4], qui le peignent en victime dans des vignettes maximisant la menace et le danger, d'où l'angoisse et la souffrance[5].

Enfance et jeune adolescence

Une petite enfance heureuse

Issu d'une famille peu fortunée, Charles Dickens[N 1] est né au 13, Mile End Terrace à Landport, petit faubourg de Portsmouth, Portsea[N 2], le vendredi . Il est le second des huit enfants, mais le premier fils, de John Dickens (1785-1851) et d'Elizabeth Dickens, née Barrow (1789-1863)[6]. Il est baptisé le 4 mars en l'église St Mary, Kingston, Portsea[7]. Son père est chargé de faire la paye des équipages au Navy Pay Office de la Royal Navy, mais, après la fin de la guerre en Amérique et la Bataille de Waterloo, les effectifs de la base navale où il travaille sont réduits, et il est alors muté à Londres. En janvier 1815, il s'installe dans Norfolk Street, près d'Oxford Street. Charles, de son bref séjour à Portsmouth, retient quelques souvenirs, dont une prise d'armes[8],[9]. De Londres, que l'enfant fréquente de trois à quatre ans, il gardera l'image d'une visite à Soho Square, le souvenir d'un achat : une baguette d'Arlequin[1]. En avril 1817, une nouvelle mutation envoie la famille à l'arsenal de la Medway à Chatham dans le Kent[N 3],[1]. La famille y emménage au 2, Ordnance Street, dans une demeure confortable, avec deux domestiques, la jeune Mary Weller, nurse de l'enfant, et Jane Bonny, d'un âge déjà avancé.

Bientôt, après avoir fréquenté l'école du dimanche avec sa sœur Fanny, dont il est très proche[10], il est inscrit à l'institution de William Giles, fils d'un pasteur d'obédience baptiste, qui le trouve brillant[11] ; Charles lit les romans de Henry Fielding, Daniel Defoe et Oliver Goldsmith, qui resteront ses maîtres. La fratrie est heureuse malgré des décès prématurés : outre « Charley », la sœur aînée Frances (Fanny) (1810-1848), et les plus jeunes, Alfred Allen, mort à quelques mois, Letitia Mary (1816-1893), Harriet, elle aussi décédée enfant, Frederick William (Fred) (1820-1868), Alfred Lamert (1822-1860) et Augustus (1827-1866), à qui s'ajoutent James Lamert, un parent, et Augustus Newnham, orphelin de Chatham. Les plus grands s'adonnent à des jeux de mime, des récitals de poésie, des concerts de chants populaires et aussi des représentations théâtrales. L'enfant est libre de parcourir la campagne, seul ou lors de longues promenades avec son père ou Mary Weller, alors âgée de treize ans, plus rarement en compagnie de Jane Bonny[1], ou d'observer l'activité de la ville portuaire. Plus tard, dans ses descriptions de paysages ruraux, ce sont les images du Kent qu'il prend pour modèle. « Cette période, a-t-il écrit, a été la plus heureuse de mon enfance » : c'est d'ailleurs à Chatham que Charles fait ses débuts littéraires en écrivant des saynètes qu'il joue dans la cuisine ou debout sur une table de l'auberge voisine[1].

Cette vie insouciante et ce début d'instruction s'interrompent brutalement lorsque la famille doit gagner Londres avec une réduction de salaire[11], prélude à la déchéance financière. Charles, âgé de dix ans, reste à Chatham quelques mois chez William Giles, puis rejoint la capitale, laissant du voyage ce souvenir désabusé : « Tout au long de ces années depuis écoulées, ai-je jamais perdu l'odeur humide de la paille où l'on m'a jeté, tel un gibier, et acheminé, franco de port, jusqu'à Cross Keys, Wood Street, Cheapside, Londres ? Il n'y avait pas d'autre passager à l'intérieur et j'ai englouti mes sandwichs dans la solitude et la grisaille, et la pluie n'a cessé de tomber, et j'ai trouvé la vie bien plus moche que je ne m'y attendais[12]. »

La chute de la maison Dickens

Cette chute doit être nuancée au regard du contexte familial, représentatif de la petite bourgeoisie victorienne. Les grands-parents paternels ont été des domestiques au sommet de la hiérarchie, gouvernante de maison et maître d'hôtel, ce qui leur vaut le respect de leurs maîtres. Dans La Maison d'Âpre-Vent, Sir Lester Dedlock n'a de cesse de louer Mrs Rouncewell, sa gouvernante à Chesney Wold[5].

Une discrète ascension sociale

Cette petite prospérité et l'influence dont ils jouissent ont servi de tremplin à l'ascension sociale de leur fils John. Son travail représente une situation enviable dans la bureaucratie victorienne, avec plusieurs promotions et un salaire annuel passant de 200 £ en 1816 à 441 £ en 1822[1]. C'est un bon métier, un emploi permanent, avec la faveur des supérieurs, acquise par l'assiduité et la compétence[5]. Bien résolu à gravir l'échelle sociale mais « inconsidérément imprévoyant » selon Peter Ackroyd[13], il s'avère incapable de gérer son argent. En 1819, il a déjà contracté une dette de 200 £, représentant presque la moitié de ses émoluments annuels[5], et cause d'une brouille avec son beau-frère qui s'est porté garant[1] ; d'autres dettes sont en suspens à Chatham, d'où une descente aux enfers qu'aggravent des déménagements, une mutation mal payée à Londres, ville onéreuse, entraînant de nouvelles dettes et un train de vie peu à peu réduit à néant[5]. En 1822, les Dickens se sont installés à Camden Town, la limite de la capitale, et John Dickens place ses espoirs dans le projet qu'a son épouse d'ouvrir un établissement scolaire. Aussi la famille déménage-t-elle de nouveau à Noël 1823 au 4, Gower Street, demeure cossue susceptible d'accueillir des élèves en résidence. L'école, cependant, n'attire personne et, au bout de quelques semaines, les revenus sombrent jusqu'à la misère[14],[15].

Charles privé de scolarité et la manufacture de cirage

Tandis que sa sœur aînée entre au Conservatoire de musique où elle va étudier jusqu'en 1827, Charles, âgé de douze ans et regrettant l'école, passe son temps à « nettoyer des bottines »[1]. James Lamert construit un théâtre miniature, de quoi enflammer l'imagination, comme les visites au parrain Huffam qui approvisionne les bateaux, ou à l'oncle Barrow au-dessus d'une librairie dont le barbier est le père de Turner, ou encore à la grand-mère Dickens qui offre une montre en argent et dit des contes de fées et des pans d'histoire, sans doute utilisés dans Barnaby Rudge (les émeutes de Gordon) et Le Conte de deux cités (la Révolution française). Quinze mois plus tard, la vie de Charles bascule d'un coup et se trouve à jamais bouleversée[1].

Au début de 1824, James Lamert propose un emploi pour le jeune garçon, offre que ses parents saisissent avidement, et Charles entre à la manufacture Warren's Blacking Factory à Hungerford Stairs, dans le Strand. C'est un entrepôt de cirage et teinture où il doit, dix heures par jour, coller des étiquettes sur des flacons[16] pour 6 shillings par semaine, de quoi aider sa famille et payer son loyer chez Mrs Ellen Roylance, une amie ensuite immortalisée, avec « quelques changements et embellissements »[17], en la Mrs Pipchin de Dombey et Fils[17]. Il loue ensuite une sombre mansarde chez Archibald Russell dans Lant Street à Southwark[N 4],[18]. Archibald Russell, « vieux monsieur corpulent, raconte John Forster, d'un naturel heureux, pétri de bonté, avec une épouse déjà âgée et calme, et un fils adulte particulièrement naïf », travaille comme clerc au tribunal de l'insolvabilité : cette famille a sans doute inspiré les Garland du Magasin d'antiquités[13], tandis que le tribunal a été copié dans les scènes du procès des Papiers posthumes du Pickwick Club[19].

L'incarcération du père à la Marshalsea

Le , John Dickens est arrêté pour une dette de 40 £ envers un boulanger et incarcéré à la prison de Marshalsea à Southwark[20]. Tous ses biens, livres inclus, ont été saisis, et bientôt le rejoignent son épouse et les plus jeunes enfants[19]. Le dimanche, Charles et sa sœur Frances passent la journée à la prison[21]. Cette expérience servira de toile de fond à la première moitié de La Petite Dorrit, qui présente Mr William Dorrit enfermé pour dettes en cette prison où grandit sa fille Amit, l'héroïne du roman. Au bout de trois mois au cours desquels meurt sa mère[19], John Dickens hérite de 450 £, à quoi s'ajoutent quelques piges pour British Press et une pension d'invalidité de 146 £ versée par l'Amirauté[19]. Sur promesse de paiement au terme de la succession, il est libéré le 28 mai[11], et la famille se réfugie chez Mrs Roylance pendant quelques mois, puis retrouve à se loger à Hampstead et enfin à Johnson Street dans Somers Town[19]. Charles reste à la manufacture qui, nouvelle humiliation, le transfère à l'étalage d'une boutique dans Chandos Street. Ce n'est qu'en mars 1825 que John Dickens, parce qu'il se dispute avec le propriétaire et malgré l'intercession de Mrs Dickens qui essaie d'apaiser les choses, en retire son fils, puis le remet sur les bancs de l'école[11].

Un traumatisme princeps, puis une nouvelle blessure

Cet épisode de sa vie a représenté pour Dickens un traumatisme dont il ne s'est jamais remis. Bien qu'il l'ait transposé dans David Copperfield au travers de l'entrepôt Murdstone and Grinby's et y ait fait une allusion dans Les Grandes Espérances (la « Blacking Ware'us » [wharehouse])[22], il ne s'en est ouvert à personne, sinon à son épouse et à Forster[11]. Sa vie durant, « [il s'est] toujours étonné qu'on ait pu si facilement se débarrasser de [lui] à cet âge »[23], et sa besogne, écrit Forster, lui a paru particulièrement rebutante[24] : « C'était une vieille maison délabrée tombant en ruines, qui aboutissait naturellement à la Tamise, et était littéralement au pouvoir des rats […] Mon travail consistait à couvrir les pots de cirage, d'abord avec un morceau de papier huilé, puis avec un morceau de papier bleu ; à les attacher en rond avec une ficelle, et ensuite à couper le papier bien proprement tout autour, jusqu'à ce que le tout eût l'apparence coquette d'un pot d'onguent acheté chez le pharmacien. Quand un certain nombre de grosses de pots avaient atteint ce point de perfection, je devais coller sur chacun une étiquette imprimée, et passer à d'autres pots. »[25]

Louis Cazamian rappelle que « la grossièreté du milieu, des camarades, la tristesse de ces heures au fond d'un atelier sordide meurtrissent l'ambition instinctive de l'enfant »[26]. « Nulle parole ne peut exprimer l'agonie secrète de mon âme en tombant dans une telle société, écrit Dickens, […] et en sentant les espérances que j'avais eues de bonne heure, de grandir pour être un homme instruit et distingué, anéanties dans mon cœur. »[27] Aussi, ajoute Cazamian, « le souvenir de cette épreuve le hantera à jamais. Il y associera le regret de son enfance abandonnée, de son éducation manquée. De là, son effort constant pour effacer le passé, la recherche vestimentaire, l'attention aux raffinements de la politesse personnelle. De là aussi, les pages mélancoliques chaque fois qu'il retracera le chagrin d'un enfant. Le travail manuel lui a laissé l'impression d'une souillure »[28].

Dickens ajoute dans les Extraits autobiographiques[29] : « J'écris sans rancune, sans colère, car je sais que tout ce qui s'est passé a façonné l'homme que je suis. Mais je n'ai rien oublié, je n'oublierai jamais, il m'est impossible d'oublier, par exemple, que ma mère était très désireuse que je retourne chez Warren »[30],[31], nouvelle blessure expliquant les jeunes enfants abandonnés ou livrés à eux-mêmes dont il a peuplé son œuvre, Oliver, Nell, Smike, Jo, David, Amit, Pip, etc.[32]

Souvent décriée d'après le commentaire de son fils, Elizabeth Dickens se retrouve dans certains personnages de femmes écervelées, telle la mère de Nicholas Nickleby. Graham Smith écrit que la rancœur de Dickens reste objectivement injuste[3]. Sa mère lui a inculqué les bases de l'instruction, la lecture, l'écriture, l'histoire, le latin ; les témoins vantent son sens de l'humour, du grotesque, ses talents d'actrice et d'imitatrice, tous dons transmis à son fils[33]. De tout cela, conclut-il, Dickens a profité, mais n'a jamais reconnu sa dette[3].

Le recul de l'objectivité

Graham Smith discute aussi le ressenti de Dickens : adulé et chéri en famille, explique-t-il, il a été mieux traité que les petits miséreux travaillant à ses côtés, plutôt gentils envers lui, en particulier un certain Bob Fagin[34]. Être objectif, cependant, revient à mettre entre parenthèses les attentes de ce super-doué de douze ans. Sans les ennuis de son père, il aurait été promis à Oxford ou Cambridge[34]. Or, il n'a plus jamais quitté l'uniforme du petit ouvrier et il a peuplé son œuvre de parents incompétents, à l'exception des parents adoptifs, Mr Jarndyce ou Joe Gargery. David Copperfield a pour héros un gamin, livré à un beau-père cruel et qui s'écrie : « Je n'avais ni guide ni conseil, aucun encouragement et aucune consolation, pas le moindre soutien de quiconque, rien que je puisse me rappeler. »[35] Ainsi, par John Forster, par certains de ses confrères, Wilkie Collins en particulier, Bulwer-Lytton, Thackeray, par lui-même aussi[34], la vie de Dickens s'est peu à peu transformée en une légende, voire un mythe, celui du grand Victorien typique, énergique, créateur, entreprenant, autodidacte. Dickens n'a d'ailleurs eu de cesse d'apporter de l'eau à ce moulin : même chez Warren, écrit-il, il a fait l'effort de travailler aussi bien et même mieux que ses compagnons de misère[34].

Le retour à l'école et l'entrée dans la vie active

En 1825, Charles retrouve l'école à la Wellington School Academy de Hampstead Road, où il étudie quelque deux ans et obtient le prix de latin[11]. L'institution n'a pas été de son goût : « Bien des aspects, écrit-il, de cet enseignement à vau-l'eau, tout décousu, et du relâchement de la discipline ponctués par la brutalité sadique du directeur, les appariteurs en guenilles et l'atmosphère générale de délabrement sont représentés dans l'établissement de Mr Creakle. »[36]

Là s'arrête son instruction officielle, car, en 1827, il entre dans la vie active. Il a alors 15 ans. Ses parents lui ont obtenu un emploi de clerc au cabinet d'avocats Ellis and Blackmore, de Holborn Court, Gray's Inn, où il travaille de mai 1827 à novembre 1828 à des tâches fastidieuses. Michael Allen écrit « qu'il saura mettre à profit dans son œuvre »[32]. Il rejoint ensuite le cabinet de Charles Molloy dans Lincoln's Inn. Trois mois après, à tout juste dix-sept ans, il fait preuve, selon Michael Allen, d'une grande confiance en soi puisqu'il se lance, vraisemblablement sans l'aval de ses parents, dans la carrière de reporter sténographe indépendant à Doctors' Commons[37],[N 5], où il partage un cabinet avec un cousin éloigné, Thomas Carlton[38]. Avec l'aide de son oncle J. H. Barrow, il a appris la sténographie selon la méthode Gurney, décrite dans David Copperfield comme « ce sauvage mystère sténographique », et dans une lettre à Wilkie Collins du 6 juin 1856, il rappelle qu'il s'y est appliqué dès l'âge de quinze ans avec une « énergie céleste ou diabolique » et qu'il a été le « meilleur sténographe du monde »[39]. Dès 1830, outre les dossiers de Doctors' Commons, il ajoute « à son répertoire »[32] des chroniques des débats tenus à la Chambre des communes pour le Mirror of Parliament et le True Sun. Au cours des quatre années qui suivent, il se forge une solide réputation, passant bientôt pour l'un des meilleurs reporters, ce qui lui vaut d'être embauché à temps plein par le Morning Chronicle[38]. Cette expérience juridique et journalistique a été mise à profit dans Nicholas Nickleby, Dombey et Fils, et surtout La Maison d'Âpre-Vent, dont la féroce satire des lenteurs judiciaires a attiré l'attention publique sur le fardeau que représente pour les humbles le fait d'aller devant les tribunaux[32].

La jeune maturité

Ces années ont apporté à Dickens, explique Michael Allen, outre une bonne connaissance de la province (Birmingham, Bristol, Édimbourg, Exeter, Hemlsford et Kettering), avec diligences, relais, auberges et chevaux, une intimité avec Londres qui est devenue « le centre tourbillonnant de sa vie »[40]. S'y est aussi approfondi son amour du théâtre (Shakespeare, music-hall, farce ou drame), qu'il fréquente, selon Forster, presque chaque jour et dont il connaît acteurs et musiciens, souvent présentés par sa sœur Fanny. Même si, non sans hésitation, il a choisi les lettres, ajoute Michael Allen, il se donne en représentation, soignant sa tenue vestimentaire jusqu'à l'extravagance, très flashy (« voyante »), et il observe les gens, imitant les accents, mimant les maniérismes, tous retrouvés dans ses livres[41].

Le premier amour : Maria Beadnell

En 1830, Charles Dickens a 18 ans. Il s'éprend de Maria Beadnell, d'un an son aînée. Son père, commis principal d'une banque à Mansion House, petit-bourgeois de Lombard Street, quartier prestigieux de la Cité de Londres, n'apprécie guère cette amitié, voire un futur mariage, avec un obscur journaliste, fils d'un ancien détenu de la prison pour dettes, avec qui il a déménagé sept fois devant les créanciers, pour enfin se loger seul en 1834 dans Furnival's Inn[41]. Aussi les Beadnell envoient-ils leur fille dans une institution scolaire à Paris, et Charles ne peut qu'adresser des lettres enflammées[42]. « Je n'ai aimé et ne peux aimer d'autre personne vivante que vous », lui écrit-il, mais Maria, peu sensible à son « flot de médiocre poésie », ne prend pas d'engagement[43]. Le couple s'est revu lors du retour de la jeune fille dont le manque d'ardeur a cependant fini par lasser Dickens[41] : peu après son vingt-et-unième anniversaire, il renvoie lettres et cadeaux avec ces mots : « Nos rencontres n'ont récemment été guère plus que des manifestations de cruelle indifférence d'un côté et de l'autre, elles n'ont conduit qu'à nourrir le chagrin d'une relation qui depuis longtemps est devenue plus que désespérée. »[44] Longtemps après, il confie à John Forster que son amour l'a occupé « tout entier pendant quatre ans, et qu'il en est encore tout étourdi ». Cet échec l'a « déterminé à vaincre tous les obstacles et l'a poussé à sa vocation d'écrivain »[44]. Maria a servi de modèle pour le personnage de Dora Spenlow dans David Copperfield (1850), charmante mais écervelée, et incapable de gérer sa maisonnée[41].

Pourtant, « Ce qui intéresse surtout le lecteur, écrit Graham Smith, c'est que Maria, devenue Mrs Winter, mère de deux filles, réapparaît dans la vie de Dickens en 1855 »[45] : le 9 février, avec deux jours de retard, elle lui écrit à l'occasion de son quarante-troisième anniversaire, et Dickens, marié et père de neuf enfants vivants, se prenant au jeu, « conduit à distance, avec force sentiment et un peu de dérision, un flirt presque enfantin »[45]. L'aventure aura un épilogue grotesque (voir Un mariage de plus en plus chancelant), mais surgit le thème, déjà esquissé dans David Copperfield, « de la frustration amoureuse, d'une misère sexuelle » : Maria, l'ancienne Dora, se mue alors en Flora Finching (1855)[46].

Premières publications : activité frénétique et succès foudroyant

Les premières pages de Dickens paraissent dans le Monthly Magazine de décembre 1833, à quoi s'ajoutent six numéros, cinq non signés et le dernier, d'août 1834, signé du pseudonyme Boz. Leur originalité attire l'attention du Morning Chronicle, dont le critique musical et artistique est George Hogarth, père de la jeune Catherine dont Charles vient de faire la connaissance ; le nouvel écrivain y est embauché pour 273 £ par an[N 6]. Le Morning Chronicle publie bientôt cinq « esquisses de rue » sous le même pseudonyme, et leur originalité paraît telle que la revue-sœur, l'Evening Chronicle, que George Hogarth a rejointe, accepte l'offre de vingt autres avec une augmentation de salaire qui passe de 5 à 7 guinées par semaine[41]. Le succès est immédiat, et lorsque la série prend fin en septembre 1835, Dickens se tourne vers le Bell's Life in London, qui le paie encore mieux[41]. Peu après, l'éditeur John Macrone propose de publier les esquisses en volume avec des illustrations de George Cruikshank, offre assortie d'une avance de 100 £ et aussitôt acceptée[47].

1835 est une année faste : en février paraît la première série de Esquisses de Boz et immédiatement, Chapman and Hall propose à Dickens Les Papiers posthumes du Pickwick Club en vingt épisodes, le premier démarrant le 31 mars. En mai, il accepte d'écrire un roman en trois volumes pour Macrone et, trois mois plus tard, il s'engage pour deux autres auprès de Richard Bentley[47]. Onze nouvelles esquisses sont publiées, surtout dans le Morning Chronicle, auxquelles s'ajoutent un pamphlet politique, Sunday under Three Heads, et deux pièces de théâtre, The Strange Gentleman en septembre et The Village Coquette en décembre. En novembre, il prend la charge du mensuel Bentley's Miscellany, et, le mois suivant, paraît une deuxième série des Esquisses. Pendant ce temps, l'histoire de Mr Pickwick devient si populaire que la réputation de Dickens atteint le zénith, ses finances prospèrent et son autorité grandit. Le revers de la médaille est que les engagements ne peuvent tous être honorés et que s'ensuivent d'interminables négociations avec les éditeurs, souvent assorties de brouilles. Dickens décide alors de se consacrer entièrement à la littérature et démissionne du Morning Chronicle[47]. Le couronnement de ce tourbillon est la rencontre, en décembre 1836, de John Forster, auteur, critique, conseiller littéraire, bientôt l'ami intime, le confident et futur premier biographe[48].

Le mariage avec Catherine Hogarth

1835 : fiançailles, puis mariage

Charles Dickens s'est épris de Catherine, la fille aînée de George Hogarth auprès duquel il travaille et dont il fréquente souvent la famille. Selon les critiques, Catherine est décrite comme « jeune, agréable, gaie, soigneuse, active, tranquille »[49], ou « petite femme à peine jolie, aux yeux bleus endormis, nez retroussé, menton fuyant des êtres sans volonté »[50]. Les lettres que Dickens lui destine ne sont pas aussi passionnées que celles qu'il adressait à Maria Beadnell[51]. Il voit en Catherine, écrit-il, « une source de réconfort et de repos, une personne vers qui [il pourra] se tourner au coin du feu, une fois [son] travail achevé, pour puiser dans [sa] douce tournure et [ses] charmantes manières la récréation et le bonheur que la triste solitude d'une garçonnière ne procure jamais »[52]. Fiancés en 1835, les jeunes gens se marient le en l'église St. Luke's de Chelsea[53]. La lune de miel, une semaine, est passée à Chalk près de Gravesend, Kent, puis les époux rejoignent Furnival's Inn avant de s'installer à Bloomsbury[54]. C'est à Chalk que Dickens a trouvé la forge où travaille Joe Gargery, l'oncle de Pip, et c'est là qu'il a écrit les premières livraisons de ses Pickwick Papers[55].

1836-1842 : les premières années

-

Façade du 48 Doughty Street.

-

Le salon des Dickens.

-

Le fauteuil de Dickens.

-

Plaque apposée au 48 Doughty Street.

Le mariage est d'abord raisonnablement heureux et les enfants ne tardent pas à arriver : Charles au bout de neuf mois, Mary l'année suivante et Kate en 1839[56]. La famille change de résidence au fil des années et selon les saisons, le plus souvent près du Strand et sur le côté nord d'Oxford Street, avec deux escapades vers Hampstead[57]. L'une de ces demeures est le 48 Doughty Street, aujourd'hui musée Charles Dickens, où, de 1837 à 1839, Dickens écrit ses premiers grands ouvrages et reçoit nombre d'amis écrivains. Les vacances se passent souvent à Broadstairs, dans la grande maison aujourd'hui appelée Bleak House[N 7],[58], sur l'île de Thanet, à l'extrême pointe du Kent. En 1838, Dickens publie Nicholas Nickleby avec, en conclusion, une vision de bonheur conjugal, les deux héros s'aimant dans une campagne idyllique avec plusieurs enfants[59], miroir, selon Jane Smiley, de la vie rêvée de l'auteur[60],[61].

C'est pourtant au terme de ces années d'activité fébrile que commencent à poindre les difficultés conjugales. L'une d'elles naît d'un drame familial.

La mort de Mary Scott Hogarth

Mary Scott Hogarth (1819-1837) est venue en février 1837 s'installer chez les Dickens[62] pour aider sa sœur de nouveau enceinte. Charles se prend d'une véritable idolâtrie pour cette adolescente qui, d'après Fred Kaplan, devient « [une] amie intime, une sœur d'exception, une compagne au foyer »[63]. Le , au retour d'une sortie, « [Mary] monte dans sa chambre en parfaite santé et, comme d'habitude, d'excellente humeur. Avant qu'elle ne puisse se déshabiller, elle est prise d'un violent malaise et meurt, après une nuit d'agonie, dans mes bras durant l'après-midi à 3 heures. Tout ce qui pouvait être fait pour la sauver l'a été. Les hommes de l'art pensent qu'elle avait une maladie du cœur »[64]. Dickens lui ôte une bague qu'il portera jusqu'à la fin de sa vie et garde tous ses vêtements. C'est la seule fois où il n'a pu écrire et a manqué la livraison de deux publications, celles d'Oliver Twist et de Pickwick Papers[65]. Il rédige l'épitaphe, prénomme sa première fille « Mary »[65],[66],[67] : « Je ne pense pas qu'ait jamais existé un amour tel que celui que je lui ai porté », a-t-il confié à son ami Richard Jones[64],[68]. Catherine elle aussi pleure la mort de sa sœur[69], mais ressent de l'amertume à voir son mari toujours endeuillé, rêvant de Mary chaque nuit mois après mois[67]. Le 29 février 1842, il écrit à John Forster qu'elle reste pour lui « l'esprit qui guide sa vie, […] pointant inflexiblement le doigt vers le haut depuis plus de quatre années »[70].

Mary apparaît comme un palimpseste sur lequel Dickens a inscrit son image de la féminité, ensuite projetée dans ses personnages, d'abord plutôt creux comme chez Rose Maylie, un peu moins avec Esther Summerson et l'héroïne éponyme Amy Dorrit, auxquelles s'ajoutent la Petite Nell et Agnes Wickfield. Ainsi, le parchemin s'est rempli, le personnage complexifié, toujours « ange du foyer » mais avec de l'initiative, du bon sens et, peut-être, quelques désirs[71].

1842-1858 : l'avènement des difficultés

Catherine a la responsabilité d'organiser des réceptions et des dîners, parfois fort importants, avec des célébrités littéraires comme Thomas et Jane Carlyle, Elizabeth Gaskell et Samuel Rogers. Mrs Carlyle et Mrs Gaskell ont raconté leurs souvenirs d'une réception et n'ont que louanges sur les qualités d'hôtesse et la cuisine de Mrs Dickens[72].

En 1841, elle accompagne son mari en Écosse où le couple est reçu avec égard, et en février de l'année suivante, Dickens prépare un voyage outre-Atlantique[73]. Catherine, d'abord réticente[74], se décide enfin à l'accompagner[75]. À Boston, les Dickens se voient aussitôt acclamés[76], et à New York, la pression s'accentue encore[77]. Au Canada, ils sont reçus par « l'élite de la société » et admirent les chutes du Niagara dont le fracas apporte à Dickens des échos de la voix de Mary ; ils participent à des productions théâtrales[78]. Tout au long, Catherine « s'acquitte de ses tâches d'épouse d'homme célèbre avec beaucoup de grâce et de charme »[51]. À leur retour en juin, Dickens tourne les Américains en ridicule dans ses Notes américaines[79], puis dans la deuxième partie de Martin Chuzzlewit[80]. Peu après, la famille gagne l'Italie pour une année, mais Dickens fait des escapades en solitaire à Paris ou Boulogne-sur-Mer qu'il affectionne particulièrement[81].

Le désenchantement

Peu sensible à ses difficultés, Dickens rudoie son épouse[82], se plaignant de son manque d'entrain et de ses grossesses à répétition[83]. En 1851, peu après la naissance de son neuvième enfant, Catherine tombe malade[54] et, l'année suivante, arrive Edward, le dernier. Dickens « devient de plus en plus instable et imprévisible »[54] et s'ouvre de son désarroi à Wilkie Collins : « Les bons vieux jours, les bons vieux jours ! Retrouverai-je jamais l'état d'esprit d'alors, je me le demande… J'ai l'impression que le squelette qui habite mon placard domestique devient bigrement gros. »[84] Dickens essaie par ailleurs d’obtenir l’internement de sa femme dans un asile, sans succès[85].

La maturité d'un artiste

Dickens est au faîte de sa popularité qui ne faiblira plus[47]. Tout à la fois, il a écrit Pickwick Papers et Oliver Twist, puis s'est attelé à Nicholas Nickleby, qu'ont suivis en cascade Le Magasin d'antiquités et Barnaby Rudge, présentés dans ce que Graham Smith appelle « ce vecteur de publication artificiel et sans grand succès » qu'a été L'Horloge de Maître Humphrey[47]. Ce rendement est en partie dû aux exigences de la publication en feuilleton mensuel, mais le dynamisme est exceptionnel : Dickens fait paraître dans le même temps une petite burletta, Is She his Wife?, de courts recueils, Sketches of Young Gentlemen et Sketches of Young Couples, sans compter les révisions de Memoirs of Joseph Grimaldi et du parodique Pic-nic papers, entreprises afin d'aider la veuve de John Macrone, l'éditeur des Esquisses de Boz, disparu à vingt-huit ans[53].

« Cinquante êtres vivants » (John Forster)

John Forster a capté cette énergie de tous les instants : « […] la rapidité, l'ardeur et la puissance pratique, la démarche curieuse, fébrile, énergique sur chaque aspect […] comme d'un homme d'action et d'affaires jeté dans le monde. La lumière et le mouvement jaillissaient de toutes parts en lui […] c'était la vie et l'âme de cinquante êtres vivants. »[87]. Les ventes témoignent de l'engouement du public, elles ne cessent de croître (seul Barnaby Rudge connaît un fléchissement à 30 000) : 7 500 pour Oliver Twist, 50 000 pour le premier numéro de Nicholas Nickleby, 60 000 pour L'Horloge de Maître Humphrey, 100 000 pour la fin du Magasin d'antiquités[53] ; et le monde littéraire, à quelques exceptions près dont Charlotte Brontë, qui lui préfère Thackeray, le porte aux nues. Michael Allen écrit que les comparaisons font florès : l'âme de Hogarth, le Cruikshank des écrivains, le Constable du roman, l'égal de Smollett, de Sterne, de Fielding, un nouveau Defoe, l'héritier de Goldsmith, le Cervantes anglais, un Washington Irving, Victor Hugo, Wordsworth, Carlyle et même Shakespeare. Son ancien maître de Chatham s'adresse à lui avec l'épithète « inimitable » associée à Boz : Dickens se l'approprie et s'en qualifie sa vie durant[53].

Les invitations pleuvent : cooptation par les Garrick Club et Athenæum, circonscription électorale — refusée car Dickens exige un siège sur mesure —, franchise d'Édimbourg (juin 1841), dîners de gala, conférences où il brille d'intelligence et de virtuosité, réunies en recueils (Speeches)[53]. À Édimbourg où le reçoit Lord Jeffrey, il est acclamé au théâtre par la foule debout, tandis que l'orchestre joue impromptu « Charley is my Darling[88]. Les villes se couvrent de portraits de Pickwick ou de Nickleby, sur les faïences, les vêtements, des affiches et des placards, et le visage même de Dickens, désormais popularisé par Maclise et Francis Alexander, est connu de toute la nation et outre-Atlantique[89]. Nombre d'observateurs prévoient une issue parabolique : « Il s'est envolé comme une fusée ; il retombera comme un bout de bois », augure Abraham Hayward dès octobre 1837. Pourtant, Dickens ne faiblit pas et devient le collaborateur ou l'ami de la plupart des grands journalistes ou auteurs, tels Leigh Hunt, William Harrison Ainsworth, Edward Bulwer-Lytton, Albany Fontblanque, Douglas Jerrold, Walter Savage Landor, etc.[89] Comme l'écrit Michael Allen, son énergie créatrice ne fait que décupler et les commentateurs saluent désormais cette voix dont l'originalité sait parler à tous[47].

Des relations tumultueuses avec sa famille

Les enfants se sont suivis pratiquement d'année en année et leur père s'intéresse beaucoup à eux petits, les négligeant ensuite tant ils peinent à se hisser au niveau espéré et requièrent souvent son aide financière[53]. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls : parents, frères et sœurs, tous se tournent vers ce nouveau fortuné[53]. Dickens a eu avec son père des relations teintées d'affection et de méfiance : jusqu'en 1839 environ, il l'invite souvent au théâtre, à des dîners, en vacances, à des réunions entre amis ; puis, John Dickens, dont les activités journalistiques se tarissent, est comme emporté par le tourbillon de son fils et reprend ses mauvaises habitudes. Charles en prend conscience en mars et fait déménager ses parents à Exeter, Devonshire, loin des tentations londoniennes et des créanciers. Pour environ 400 £, il éponge les dettes et règle les dépenses du nouveau logis. Le séjour dure trois ans, jusqu'au jour où, au comble de l'exaspération, il se rend compte que John a accumulé d'autres dettes, vend en cachette des échantillons de ses manuscrits ou de sa signature, quête auprès de l'éditeur du journal local, sollicite sa propre banque et son ami Macready[90]. Il publie alors une mise en garde où il prévient que les créances circulant en son nom ne seront pas honorées[91]. Exiler son père à l'étranger, il y songe, mais, à son retour d'Amérique en 1842, il finit par rapatrier l'impécunieuse famille non loin de lui[90]. Les imprudences reprennent et Charles, bien que s'efforçant de donner le change, laisse parfois éclater sa colère : en septembre 1843, il écrit à John Forster qu'il est « confondu par l'audace de son ingratitude », que c'est « une insupportable croix à porter » qui le « démoralise complètement et dont le fardeau devient intolérable »[92]. Désormais, il assure le rôle de chef de famille, s'occupe de l'éducation de la fratrie, lui trouve du travail, la guide et la réprimande, l'emmène en vacances, l'installe et, si l'un d'eux disparaît, assure le bien-être des siens[93]. Selon Michael Allen, Dickens a trouvé pour tous, le temps et l'argent qu'il fallait, « mais a payé un lourd tribut d'anxiété devant leurs frasques » : Fred épouse une jeune fille de dix-huit ans, s'en sépare, est convaincu d'adultère et poursuivi, refuse de payer, quitte son travail et s'enfuit à l'étranger ; arrêté à son retour, il est emprisonné, sombre dans l'alcoolisme et meurt à 48 ans ; Augustus quitte son épouse devenue aveugle au bout de deux ans, émigre en Amérique avec une autre femme, meurt à 39 ans à Chicago, où sa concubine se suicide l'année suivante[94].

L'indispensable présence de Georgina Hogarth

Dès le retour d'Amérique, la place de sa belle-sœur, Georgina, va grandissant[51]. Devenue Aunt Georgy, elle s'occupe beaucoup des garçons[95], leur apprenant à lire avant qu'ils n'entrent à l'école[96], et prend souvent la place d'honneur lors des réceptions. Elle est aidée par une bonne, Anne Cornelius, dont la fille fréquente plus tard une école du nord de Londres où sont aussi scolarisées deux, puis trois nièces de Dickens qui acquitte tous les frais[97]. Georgina est à la fois servante, préceptrice et maîtresse de maison[98], statut bien supérieur à celui d'Anne Cornelius qui voyage en deuxième classe alors que la famille est en première[99]. Elle accompagne parfois Dickens en ses longues promenades et elle partage de plus en plus ses activités théâtrales[96], voire littéraires, lui servant de secrétaire lorsque, de 1851 à 1853, il écrit sa célèbre Histoire de l'Angleterre destinée aux enfants[100]. Dickens cherche à la marier, lui proposant de beaux partis, par exemple Augustus Leopold Egg (1816-1863), étudiant aux Beaux-Arts de Londres et futur peintre de renom. Lui aussi partage la scène avec Dickens lors de ses mises en scène dont il conçoit souvent les costumes[101] : Georgina les refuse tous, et son beau-frère, blasé, écrit à un ami, alors qu'elle a atteint l'âge de 33 ans : « Je doute fort qu'elle se marie un jour. »[102]

Le moment le plus crucial de la vie de Georgina coïncide avec le moment le plus crucial de la vie de Dickens, lorsque, excédé par sa femme, il décide de s'en séparer.

1858 : la séparation d'avec Catherine Dickens

-

Mary Scott Hogarth, dont le souvenir hante Dickens.

-

Catherine Hogarth Dickens vers 1858, par J. E. Mayall (carte de visite).

-

Georgina Hogarth, dans sa maturité.

-

Ellen Ternan en 1858.

Dickens, ne voyant plus sa femme avec ses yeux de jeune homme, parlant d'elle avec mépris à ses amis[103], trouvant aussi qu'elle ne s'occupe pas assez des enfants[104], cherche ailleurs une consolation. Lorsque Maria Beadnell, maintenant Mrs Henry Winter, épouse d'un marchand et mère de deux filles, se rappelle à lui, il se prend à rêver qu'il l'aime encore, la rencontre secrètement, puis l'invite à dîner avec son mari[105]. La rencontre tourne au désastre[106], et Dickens, jugeant sa tentative « absurde », jure qu'« on ne l'y reprendra plus »[107]. Mrs Dickens, quant à elle, ne se voit pas sans amertume supplantée au foyer par Georgina[75] et, à partir de 1850, souffre de mélancolie et de confusion mentale, aggravée en 1851 après la naissance de Dora qui mourra à huit mois[108]. En 1857, les époux font chambre à part[95], quoique Dickens insiste pour que les apparences soient sauves[109]. La famille passe quelques moments heureux à Gads Hill's Place[110], mais les répits sont de courte durée et bientôt il leur semble impossible de poursuivre la vie commune[110].

Au printemps de 1858[54], un bracelet en or, mal dirigé par le joaillier, revient accidentellement à Tavistock House[111]. Catherine accuse son mari d'entretenir une relation amoureuse avec la jeune actrice Ellen Ternan, ce que nie Dickens, prétextant qu'il a l'habitude de récompenser ainsi ses meilleures interprètes[54]. Afin que soit mise en œuvre une procédure de divorce en vertu de la loi récemment adoptée (Matrimonial Causes Act de 1857), la mère et la tante maternelle de Catherine, Helen Thompson, insistent pour que soient recherchées des preuves d'adultère à l'encontre d'Ellen Ternan et aussi de Georgina Hogarth, qui, après avoir œuvré pour sauver le mariage, a pris le parti de Dickens[75]. Pour couper court aux rumeurs, Dickens lui fait établir un certificat qui la déclare virgo intacta[112]. Le 29 mai 1858, un document faisant état de l'impossibilité d'une vie commune est signé par le couple et paraphé par Mrs Hogarth et Helen Thompson. Dickens demande par écrit à son épouse si elle s'oppose à ce qu'une déclaration commune soit rendue publique ; la première paraît le 12 juin[113] dans Household Words, reproduite par de nombreux quotidiens ou hebdomadaires dont The Times, puis une autre dans le New York Tribune[114].

Bientôt, Catherine s'en va vivre avec son fils Charley au 70 Gloucester Crescent, dotée d'une rente de 600 £[115]. Elle n'a jamais été autorisée à remettre les pieds au domicile familial, ni à paraître devant son mari, retiré avec les autres enfants et Georgina à Gad's Hill Place, où il écrit ses œuvres dans un chalet suisse reconstitué au milieu du jardin[116]. Elle n'a pas manqué de défenseurs, entre autres William Makepeace Thackeray[65], Elizabeth Barrett Browning[117] ou Angela Burdett-Coutts, amie de toujours qui se sépare de Dickens[118].

La « trahison » de Georgina incite Graham Smith à sonder ses motivations : écartant l'idée qu'elle ait secrètement aimé son beau-frère autrement que d'affection, elle a dû, pense-t-il, se préoccuper des enfants, désormais « sans mère », et apprécier de vivre auprès d'un écrivain de tel renom et de profiter de la compagnie qu'il fréquente. Quant à Dickens, Graham Smith voit dans le sobriquet qu'il lui donne, « la vierge », la clef de son attitude : faisant fi des conventions, il a trouvé en elle son idéal de femme au foyer, tel qu'il la décrit en Agnes Wickfield, « angélique, mais compétente à la maison »[119].

Un travail acharné et fécond

Calme ou agitée, chaque année apporte son lot de labeur et de réussite. Les Dickens changent souvent de domicile, et en 1842, à son retour d'Amérique, Charles déracine sa famille et s'en va vivre à Gênes d'où il revient au bout d'un an avec son Pictures from Italy. L'année suivante, c'est en Suisse, puis à Paris, qu'il passe plusieurs mois, ces absences n'allant pas sans répercussions, malentendus et brouilles avec les éditeurs[120].

-

Page de titre de Un chant de Noël, première édition.

-

Angela Burdett-Coutts déjà âgée.

-

Urania Cottage, Shepherd's Bush.

-

Charley, fils aîné de Dickens.

En 1850, Dickens se fait prendre en photographie pour la première fois sur un daguerréotype d'Antoine Claudet : image d'un homme respectable, solide, rasé de près, sévère de visage et élégant dans sa tenue, un portrait d'homme d'affaires ; il y paraît grand, bien qu'il ne mesure que cinq pieds et huit pouces, soit 1,72 m[120] ; une certaine solennité imprègne ses traits, qui se durciront en un vieillissement prématuré. Les deuils, indépendamment des tracas, se succèdent dans sa vie : perte de sa sœur Fanny à trente-huit ans en 1848, bientôt suivie par celles de sa petite Dora en 1850, puis de son père en 1851[121]. C'est une époque d'introspection où il commence à écrire une autobiographie, puis se confie à la première personne dans David Copperfield, « de tous mes livres, celui que j'aime le plus », dont le décryptage ne s'est fait qu'après la parution de la biographie de John Forster[121].

Auparavant, en 1843, il s'est s'inscrit dans le cœur des foules avec Un chant de Noël, sujet déjà abordé dans ses Esquisses de Boz et Les Papiers posthumes du Pickwick Club, mais qui, avec Tiny Tim, Ebenezer Scrooge, les Fantômes de Noël Passé, Présent et Futur, promeut sa renommée à l'universalité[94]. 6000 exemplaires de sa première édition sont vendus en quelques jours[122]. Petit livre d'emblée proposé à la scène, restant à ce jour le plus adapté de tous[123], il associe Noël et Dickens dans la conscience collective, d'autant que, de 1850 à 1867, chaque fin d'année apporte sa nouvelle offrande[94].

De 1846 à 1858, en collaboration avec Angela Burdett-Coutts (1814-1906), il crée Urania Cottage, établissement destiné à recueillir les femmes dites « perdues »[120], réalisation qui, au cours des douze années de sa gestion, permet à une centaine de pensionnaires de se réinsérer dans la société. Contrairement aux autres institutions de ce type fondées sur la répression, il choisit d'éduquer par la lecture, l'écriture, la gestion du foyer et surtout un métier[124]. Tout en les coupant de leur milieu, il entend métamorphoser « comme magiquement » les exclues par des habitudes et des principes nouveaux[125], expérience, écrit Jenny Hartley, qui « aura été comme écrire un roman, mais avec de vraies personnes »[126],[127].

De tout temps, Dickens a pris plaisir à la scène. Chez ses parents à Bentinck House, il crée une petite compagnie familiale, et au Queen's Theatre de Montréal en 1842, il aide les officiers de la garnison, The Goldstream Guards, à monter un spectacle[2]. En 1845, puis dans les années 1850, rassemblant acteurs professionnels et amis, il se lance dans la mise en scène et la production, prenant même part, en capitaine Bobadill, au Every Man in his Humour de Ben Jonson au Royalty Theatre, 73 Dean Street, Soho. Décor, jeu des acteurs, accessoires, maquillage, costumes, il se plaît devant le public[120], sa troupe attire l'attention et est souvent demandée à Londres et en province (Birmingham, Manchester, Liverpool), en Écosse (Édimbourg, Glasgow). En 1851, Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare s'ajoute au répertoire et une nouvelle pièce d'Edward Bulwer-Lytton, Not so Bad as We Seem, est donnée devant plus de 1 200 spectateurs à Sunderland où, le nouveau théâtre étant réputé peu sûr, Dickens place Catherine et Georgina loin de la scène[128]. Chaque fois, quelques courtes farces sont données en bis, où Dickens, changeant rapidement de costume, incarne plusieurs personnages, tout cela dans la joie et sans but lucratif, les entrées allant à des œuvres de charité, surtout la Guild of Literature and Art, fondée avec Lytton pour les acteurs nécessiteux[129],[121]. Même la reine Victoria est conquise et fait savoir au printemps de 1857 qu'elle aurait plaisir à assister à une représentation de The Frozen Deep[2].

1851 est l'année où Dickens acquiert Gad's Hill Place près de Rochester, au portail de laquelle Charles et son père s'étaient arrêtés avec envie quelque trente ans auparavant. La région, « lieu de naissance de son imagination »[130], devient une nouvelle source d'inspiration : Chatham, Rochester, les marais environnants servent de décor pour Les Grandes Espérances (1860-1861) ; Rochester est le Cloisterham du Mystère d'Edwin Drood, et plusieurs essais du The Uncommercial Traveller, dont « Dullborough Town » et » Chatham Dockyard », y sont également situés[130].

Le journalisme a été l'une des activités fondatrices de Dickens : en 1845, il participe au lancement du Daily News, à vocation libérale, publié par Bradbury and Evans et dirigé par d'anciens collaborateurs, entre autres John Forster et George Hogarth, W. H. Wills, Mark Lemon et Douglas Jerrold. Bientôt, Dickens en devient brièvement le rédacteur en chef avec l'énorme rémunération annuelle de 2 000 £, et, bonus ajouté, son propre père est placé à la tête des reporters[121]. Alors qu'il travaille à David Copperfield, il conçoit et met en œuvre Household Words et, contrairement à ses passages au Bentley's Miscellany, L'Horloge de Maître Humphrey ou au Daily News, il s'occupe jusqu'à sa mort de ses propres revues, Household Words changeant de titre en 1859 pour devenir All the Year Round. Avec l'aide du rédacteur adjoint W. H. Wills, de Wilkie Collins qu'il rencontre en 1851 et d'autres jeunes écrivains, les décennies 1850 et 1860 sont fertiles en événements journalistiques que Dickens relaie auprès d'un public friand de qualité, les ventes grimpant au moment de Noël à 100 000 pour Household Words, 300 000 pour All the Year Round. Sa passion journalistique s'est transmise à son fils aîné Charley qui, après le décès de son père, a poursuivi la rédaction et la gestion de la revue jusqu'en 1888[130].

Vers la fin de sa vie, Dickens proclame la haute idée qu'il se fait de sa vocation : « Lorsque je me suis d'abord engagé en littérature en Angleterre, j'ai calmement résolu en mon for intérieur que, réussite ou échec, la littérature serait ma seule profession […] J'ai passé un contrat avec moi-même, selon quoi, à travers ma personne, la littérature se dresserait, en soi, pour soi et par soi. »[131] Si Dickens a toujours tenu, et le plus souvent avec brio, à donner cette image d'un homme dévoué au service des lettres et des lecteurs, parfois, note John Drew, lors de ses démêlés avec les éditeurs, le caractère impérieux de son tempérament a pris le pas sur sa « calme résolution » : ainsi en témoigne le dernier numéro de Household Words fondant All the Year Round[132], a contrario aussi éloquent que les solennelles déclarations publiques[2].

Les douze dernières années

-

De gauche à droite : Charles Dickens Jr (Charley), Kate Dickens, Charles Dickens, Georgina Hogarth, Mary Dickens, Wilkie Collins.

-

Couverture de The Frozen Deep, la pièce de Wilkie Collins.

-

Catherine et Charles Dickens en 1858.

-

Dickens en 1858.

-

Le château d'Hardelot, près duquel résident souvent Ellen et Dickens.

Ellen Ternan

Le , alors qu'elle vient d'avoir dix-huit ans, Ellen (Nelly) Ternan est remarquée par Dickens au théâtre du Haymarket[133]. L'impression est forte au point qu'en décembre, il s'ouvre de son trouble à son amie Mrs Watson[134].

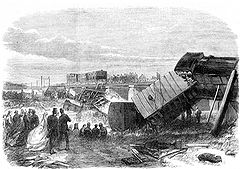

L'année suivante, il la recrute avec sa mère et une de ses sœurs pour interpréter au nouveau Free Trade Hall de Manchester, une pièce de Wilkie Collins, The Frozen Deep (« Les Abîmes gelés »), confiant les rôles les plus importants à Mrs Ternan et à Maria, tandis qu'Ellen incarne le personnage secondaire de Lucy Crayford[135]. Ces représentations, attisant le sentiment né en 1857, vont avoir bien des répercussions chez Dickens[136]. Subjugué par Ellen, de l'âge de sa fille Katey[137], il ne l'oublie plus, lui confie certaines de ses œuvres et dirige sa carrière[138], la logeant avec sa famille en Angleterre comme en France, où il la rejoint souvent à Condette près de Boulogne[139]. À partir de 1860, a-t-il été observé, il traverse régulièrement la Manche et, entre 1861 et 1863, n'est occupé à aucun roman d'envergure ni ne donne de nombreuses lectures[140]. La présence du couple en France est confirmée en juin 1865 lors de l'accident de chemin de fer de Staplehurst, puisque le train les ramenant de France dans une voiture de première classe en tête de convoi déraille entre Headcorn et Staplehurst le [140].

Des ouvriers ont enlevé seize mètres de rails, mais le convoi est parti plus tôt qu'ils ne s'y attendaient, sans qu'aucune fusée d'avertissement ait été prévue[141]. Les huit premières voitures basculent dans la petite rivière Beult, en contrebas d'un viaduc peu élevé et dépourvu de rambardes, et de nombreux passagers restent coincés dans les décombres. Grâce à sa taille menue, Dickens réussit à s'extirper par la fenêtre, dégage ses accompagnatrices, s'assure qu'Ellen et sa mère soient immédiatement conduites à Londres, puis se porte au secours des blessés[140].

Nelly a été touchée au bras gauche, qui en restera fragilisé[140]. Dickens, craignant que leurs relations ne soient découvertes, insiste pour que le nom des Ternan soit supprimé des comptes-rendus de presse, et il s'abstient de témoigner lors de l'enquête officielle à laquelle il a été convoqué[142]. L'accident se solde par dix morts et quarante blessés, dont quatorze grièvement[143],[144]. Lors de la publication de L'Ami commun en 1865, Dickens ajoute une postface ironique revenant sur l'accident : en effet, le manuscrit du dernier épisode est resté dans son manteau et, au bout de trois heures, il se le rappelle soudain, se hisse dans la voiture suspendue à l'oblique et réussit à récupérer les feuillets[145].

Nelly se fait quasi clandestine[146], devenue une femme invisible[147]. Pourtant ambitieuse, vive, intelligente, très agréable en société, intellectuellement active et cultivée, sa vie s'est comme arrêtée. Pour Dickens, elle est devenue source permanente de réconfort et bonne conseillère, son art scénique et ses lectures publiques, par exemple, progressant beaucoup[148],[149],[150].

Qu'a été cette jeune femme pour Dickens ?

-

Estella, avec Miss Havisham et Pip, par H. M. Brock, dans Les Grandes Espérances.

-

Bella Wilfer, avec Harmon et les Boffin dans L'Ami commun.

-

Helena Landless, debout près du piano, par Sir Luke Fildes dans Le Mystère d'Edwin Drood.

Peter Ackroyd écrit d'Ellen Ternan qu'« elle était volontaire et à l'occasion dominatrice […] très intelligente et, pour une femme ayant reçu pour toute éducation une enfance passée sur les planches du théâtre itinérant, remarquablement cultivée »[151]. E. D. H. Johnson note le changement qui s'opère dans l'œuvre de Dickens à partir de 1858, précisant par exemple que « le nom de la jeune femme a certainement influencé le choix de celui des héroïnes des trois derniers romans, Estella, Bella Wilfer et Helena Landless », au nom évocateur de Lawless, second prénom d'Ellen[152],[153], tous prénoms évoquant l'éclat (hèlè) de l'astre, l'étoile (stella), la beauté, la lumière. Leur tempérament volontaire représente, ajoute-t-il, une rupture par rapport à l'« idéal de douce sainteté » qu'incarnent Florence Dombey, Agnes Wickfield, Esther Summerson et Amit. De plus, « ses dernières œuvres explorent sans le moindre doute la passion sexuelle avec une intensité et une acuité sans précédent dans son œuvre »[152],[154],[153]. Enfin, Le Mystère d'Edwin Drood a été inspiré par un fait-divers lié à la famille Ternan lorsqu'un des nombreux frères du père de Nelly, parti un jour en promenade, n'en est jamais revenu[140].

Que Dickens ait passionnément aimé Ellen est établi[155], mais ce n'est qu'après la publication de Dickens et sa fille par Gladys Storey en 1939 qu'ont été connus les détails : Kate lui a confié que son père et l'actrice ont eu un fils, mort à quatre jours[156], naissance attestée par l'entrée sibylline d'avril 1857 relative à Slough dans le journal de Dickens : « Arrivée et Perte ». Il se peut qu'il y ait eu plusieurs grossesses, et Nelly aurait fait allusion à « la perte d'un enfant »[140]. Gladys Storey ne corrobore pas ces dires, mais, à son décès en 1978, divers documents ont été déposés au musée Charles Dickens[157], où, répertoriés et analysés, ils confirment, selon Claire Tomalin, les faits révélés. Le couple a vécu à Slough, Dickens s'y faisant passer pour « Mr John Tringham of Slough » ou encore « Mr Turnan »[158], à Windsor Lodge, Peckham, avec là aussi des noms d'emprunt[159], et en France près du château d'Hardelot[160],[161]. Michael Slater note que le romancier a acheté pour Nelly une vaste demeure à Ampthill Square, St. Pancras, où elle a vécu de 1859 à 1862[162], ce que corrobore aussi Claire Tomalin[163],[140]. Pendant toutes ces années, Ellen s'emploie à « se servir de ses cellules grises pour se cultiver », comme l'a confié Kate Perugini à Gladys Storey[164]. Lors de leurs séparations, leur correspondance transite par W. H. Wills, ami proche de Dickens, journaliste de Household Words et All the Year Round, par exemple pendant la tournée américaine de 1867-1868[165].

Il n'est pas certain qu'Ellen Ternan ait volontiers accepté l'intimité d'un homme au-delà de l'âge d'être son père. Sa fille Gladys rapporte qu'elle parlait de Dickens en termes élogieux[166], mais le biographe Thomas Wright la décrit comme regrettant amèrement sa liaison, « commencée alors qu'elle était jeune et sans le sou […] s'accablant de reproches et s'éloignant de plus en plus de lui »[167]. D'après E. D. H. Johnson, elle se serait longtemps refusée[168]. « Ellen, ajoute Thomas Wright, si elle a cédé […], semble l'avoir fait sans chaleur et avec un sentiment chagriné de culpabilité »[169]. Il s'en remet au chanoine William Benham de Margate[170] à qui elle se confiait[171] : « Je le tiens […] de sa propre bouche, écrit-il, elle répugnait à la seule pensée de cette intimité »[N 8],[172]. Au temps de cette confidence, Ellen, devenue Mrs Robinson de Southsea, Hampshire, était retirée dans une petite ville de province, veuve des plus respectables[173]. Lorsque Georgina a appris que Thomas Wright rassemblait des documents, elle s'est montrée très soucieuse que certains détails « de nature privée » ne fussent pas publiés à l'encontre de son beau-frère, à quoi il lui a été répondu qu'« il eût été cruel, en effet, de les révéler si prématurément » ; de fait, la biographie n'a paru qu'en 1935[174].

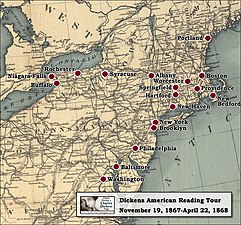

Les lectures publiques

-

Dickens interprétant ses œuvres en 1857, par Charles A. Barry (1830-1892).

-

La tournée américaine de 1867-1868.

-

Boston, achat des billets pour écouter Dickens.

La passion de Dickens pour la scène, la popularité dont il jouit, l'incitent à entreprendre des lectures publiques de ses œuvres. Il commence, lors de manifestations caritatives, par se produire devant de petits groupes d'amis, puis s'essaie à des auditoires plus vastes. À partir de 1858, le succès est tel qu'il entreprend d'en tirer profit et, jusqu'à la fin de sa vie, ces récitals constituent une part majeure de ses activités[118]. D'après un témoin de l'époque, « sa lecture n'est pas seulement aussi bonne qu'une pièce, elle est meilleure que la plupart d'entre elles, car sa performance d'acteur atteint les sommets »[175]. Entre avril 1858 et février 1859, il donne cent-huit représentations, ce qui lui rapporte 1 025 £, c'est-à-dire presque la moitié de ses gains littéraires qui ne dépassent pas 3 000 £ par an[118]. Au-delà de l'aspect financier, cependant, la passion qui l'habite lorsqu'il est devant un auditoire est telle qu'elle devient quasi obsessionnelle, qu'il entre comme en transe et que la salle est transportée d'enthousiasme, Dickens, selon les témoins, la tenant sous son charme, exerçant une puissante fascination. Il sillonne l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, et plus ses tournées se prolongent, plus grandit le nombre des auditeurs[118]. Ses lettres sont gonflées de fierté, et George Dolby, devenu son agent, écrit qu'« en dehors des bénéfices financiers, le plaisir qu'il ressent dépasse l'ordre des mots »[176]. Les témoins sont unanimes pour rendre hommage à cette maîtrise, au talent de lecteur, au génie de la déclamation : hypnotisme, charme, sens aigu de la mise en scène, tels sont les mots relevés, et le geste accompagne la parole, le suspense se voit savamment ménagé, les effets de voix restent saisissants[177]. Même Mark Twain, au départ sceptique et irrité de « l'emphase très anglaise du personnage », cède à ce qu'il appelle « la splendide mécanique. J'avais presque l'impression que je voyais les roues et les poulies à l'œuvre »[178]. Birmingham, Sunderland, Édimbourg, ses élans de bonheur à tant de gloire se succèdent : « J'ai vraiment beaucoup de succès » ; « Je n'ai jamais contemplé d'auditoire sous un tel charme » ; « Le triomphe que j'y ai reçu dépasse tout ce que j'ai connu. La cité a été prise d'assaut et emportée », etc.[179]. À Belfast, on l'arrête dans la rue, le couvre de fleurs, ramasse les pétales qu'il a touchés ; les hommes pleurent, autant et même plus que les femmes[180],[181].

À la fin des années 1860, parents et amis s'inquiètent de la fatigue qui s'abat sur Dickens lors de ses tournées qui, comme tout ce qu'il entreprend, se passent dans un comble d'excitation. Son rendu du meurtre de Nancy par Sikes dans Oliver Twist, en particulier, qui mesmérise le public, le laisse pantelant d'épuisement, et son fils Charley le met en garde : « Je n'ai jamais rien entendu de plus beau, mais ne le faites plus. »[177] À cela s'ajoute le traumatisme de devoir prendre le train, ce qui, depuis l'accident de Staplehurst, lui est de plus en plus pénible. Son médecin personnel, le docteur Francis Carr Beard, dont les notes signalent des emballements cardiaques alarmants, surtout pendant la scène d'Oliver Twist, finit par lui interdire ces récitals. Dickens passe outre, part pour une nouvelle tournée américaine en 1867, et une autre en octobre 1868 sur les routes anglaises. Il en revient à bout de forces après soixante-quatorze représentations sur les cent prévues. Désormais, dans la quiétude de Gad's Hill Place, souvent avec Ellen Ternan, il se consacre à son dernier roman et trouve quelque repos. En bonne vedette qu'il est, cependant, et contre l'avis de tous, il insère dans son emploi du temps douze récitals d'adieu à Londres fin 1869 et les derniers de janvier à mars 1870[182]. Trois mois plus tard, le , il meurt et, étrange coïncidence, cinq ans jour pour jour, après la catastrophe ferroviaire de Staplehurst (en), qui l'a tant marqué[183],[177].

L'ultime Dickens

Les deux derniers romans

Le quatorzième roman de Dickens, et le dernier à avoir été achevé, L'Ami commun, paraît de mai 1864 à novembre 1865. Il présente une vue panoramique de la société anglaise vouée à la superficialité urbaine et l'avidité destructrice, dont la Tamise, décor, actrice et surtout symbole, charrie les corps-rebuts que se disputent des vautours humains[184]. Quant au Mystère d'Edwin Drood, resté incomplet, il serait la culmination des thèmes et motifs explorés tout au long de l'œuvre[185]. Certains critiques, Edmund Wilson par exemple, voient dans son héros, Jasper, un autoportrait, homme divisé, à la fois du monde et de l'imaginaire, socialement familier mais étranger menaçant[186]. Si tel est le cas, le personnage disparu, Edwin, serait vraisemblablement revenu, ce retour symbolisant « la résurrection et la vie », comme le sacrifice de Carton[187].

La mort de Dickens

Il existe un doute sur les circonstances exactes de la mort de Dickens. La critique n'a pas encore tranché, mais semble pencher vers la version de John Forster.

La version officielle

Georgina est à Gad's Hill Place le 8 juin 1870 lorsque, après avoir travaillé dans son chalet, Dickens la rejoint à 18 heures pour le dîner, les traits défaits[188]. Elle lui demande s'il se sent mal : « Oui, répond-il, très mal depuis une heure. » Elle veut appeler un médecin, à quoi il répond No (non), et s'effondre. Georgina se précipite en disant : « Venez vous allonger »[189] ; « Oui, sur le sol »[188], murmure-t-il avant de perdre connaissance. Georgina appelle le médecin local, puis Mamie, Katey et Charley, qui la rejoignent. Elle envoie peut-être aussi chercher Ellen Ternan[96]. Telle est la version racontée par John Forster, qui déclare la tenir de la bouche de Georgina[190].

La version officieuse

Il en existe une autre, qui lui donne un rôle tout différent : Dickens n'est pas pris de malaise chez lui, mais à Winsdor Lodge, Peckham, où réside Ellen Ternan. Ellen le transporte mourant, voire mort, en calèche jusqu'à Gad's Hill Place distant de 24 milles, où il est tiré près de la table afin que soit simulée la scène racontée par Forster[191].

Pour étayer cette version des faits, le témoignage le plus important, d'après David Parker, conservateur du musée Charles Dickens, est celui d'un certain Mr J. C. Leeson, dont le grand-père, le révérend J. Chetwode Postans, est nommé en 1872 pasteur de l'église Linden Grove Congregational Church située en face de Windsor Lodge[192]. Le gardien de l'église, en poste avant lui, lui aurait mystérieusement confié que « Dickens n'est pas mort à Gad's Hill », dires dont la portée n'apparaît que lorsqu'est connue la véritable histoire de la liaison de Dickens et la raison de ses fréquentes visites à Peckham[159]. L'acteur Felix Aylmer, alors en relation avec Mr Leeson, rassemble les données, puis publie peu après son Dickens Incognito, paru en 1959, mais sans s'y référer et en gardant la version de Forster. David Parker attribue cette attitude non pas au fait qu'Aylmer a pu avoir des doutes, mais parce qu'il ne veut pas prendre le risque de faire scandale : d'un côté, il ne s'y sent pas autorisé intellectuellement ; de l'autre, il a peur que cela nuise à sa carrière tant est « sacré » tout ce qui touche à Dickens. Quoi qu'il en soit, les documents en sa possession ayant été remis au musée Charles Dickens par sa sœur après sa mort en 1979, « le dossier relatif à Peckham peut, sur ma recommandation en tant que conservateur, précise David Parker, être analysé par les chercheurs »[192].

Conclusions en l'état

Si cette hypothèse se vérifiait, Georgina Hogarth serait complice d'une mystification : à la mort de Dickens, n'écoutant que sa loyauté, elle aurait participé au dernier acte d'un camouflage persistant depuis 1858, date de la rencontre avec la jeune actrice, soit une douzaine d'années. Pourtant, Claire Tomalin se garde de prendre parti[193], et David Parker, jugeant qu'elle n'a pas tort, trouve bien des raisons de discréditer l'hypothèse de Peckam : piètre fiabilité des témoins, impossibilités pratiques, rôle des domestiques, et surtout témoignage du médecin, le docteur Stephen Steele, impartial, assure-t-il, puisqu'il n'est pas le médecin personnel de Dickens, et qui confirme l'avoir trouvé inconscient sur le sol vers 18 h 30[194].

En définitive, l'état actuel des recherches rendrait à Georgina Hogarth la véracité de sa version des faits, telle qu'elle l'a livrée à John Forster.

Le Coin des poètes

En conclusion de son article sur la vie publique de Dickens, John Drew écrit que, par une ultime ironie, son dernier effort pour dominer le destin s'est trouvé contrarié. L'immense popularité qu'il a tant chérie n'a pas voulu que sa dépouille fût inhumée, comme il le souhaitait, « sans frais, sans ostentation et strictement en privé dans le petit cimetière jouxtant le mur du château de Rochester »[195]. En grande pompe, la nation lui a offert une tombe dans le Coin des poètes de l'abbaye de Westminster, et tout entière a pris le deuil[196].

Vente de sa bibliothèque

En 1878, Henry Sotheran & Co achètent la bibliothèque de Charles Dickens de Gad's Hill Place (contenant 1 020 ouvrages) et la mettent en vente dans leur catalogue des 30 novembre et 31 décembre 1878[197],[198],[199],[N 9].

Dickens, le réformateur ?

Selon Hugh Cunningham, il devient difficile de considérer Dickens comme un réformateur, bien que telle a été sa réputation de son vivant et longtemps après sa mort. Non qu'il n'ait pourfendu les maux de la société, mais sans leur opposer de système cohérent, ses réponses aux problèmes soulevés restant marquées au coin par sa foi en la capacité de l'être humain à accéder à la bonté[200]. À l'aune de son œuvre, la mutation qu'a connue la Grande-Bretagne au XIXe siècle se mesure par le passage de la diligence au chemin de fer, de la campagne à la ville, du monde rural à celui des usines. Trois hommes l'ayant influencé ont compris et analysé ce bouleversement : Adam Smith qui prône le laisser-faire, Thomas Malthus qui recommande le contrôle des naissances, et Jeremy Bentham, partisan du plus grand bonheur pour le plus grand nombre par l'intervention du pouvoir politique. Instinctivement, Dickens s'est retourné contre les deux premiers, en particulier dans Les Temps difficiles, où les cadets de Thomas Gradgrind portent dérisoirement leurs noms, et, dans le même roman, a activement stigmatisé les dérives engendrées par la stricte application des théories du troisième[201]. Dans Barnaby Rudge, Dickens dénonce la férocité aveugle de la foule qu'il a prise en horreur depuis l'agitation chartiste du Pays de Galles en 1842. Pourtant, sa méfiance envers ce mouvement est d'origine théorique : alors que le chartisme présuppose la bonté naturelle de l'homme, lui est convaincu que, si bonté il y a, elle est le fruit d'un fragile processus de civilisation. Pour le préserver, il convient que les autorités ne cèdent à aucune clémence envers les fauteurs de trouble. D'où son admiration pour la police, les détectives privés, les organismes chargés du respect de la loi[202].

Une mise en cause plus littéraire que politique

Cela dit, il s'attaque à certaines institutions qu'il considère comme des fléaux sociaux, par exemple la loi sur les pauvres de 1834, modifiant l'ancienne loi d'assistance aux indigents datant de l'époque élisabéthaine. Cette nouvelle loi, faisant suite à celle de 1832, mettait fin à l'assistance à domicile aux indigents, considérée comme trop onéreuse, et instituait leur enfermement en hospices. Dans Oliver Twist, le petit Oliver est confié à l'une de ces institutions, et Dickens en dénonce la gouvernance, en particulier l'autorité dont s'investissent de petits clercs suffisants et ignorants, tel le bedeau Mr Bumble, responsable du malheur des résidents. Plus tard, dans La Petite Dorrit, il stigmatise l'institution pénitentiaire qui, entre autres, maltraite un vieillard malingre, Nandy, doux joueur de flûte parqué avec dix-neuf congénères de son âge dans la puanteur d'un trou[203]. L'action de Dickens, écrit Hugh Cunningham, est restée littéraire ; il n'a pas activement milité pour changer les choses qui ont perduré longtemps après sa mort, jusqu'en 1894[204].

Sensible à la condition ouvrière, il visite des usines dans le Lancashire dès 1838, et ce qu'il y voit le remplit d'étonnement et de dégoût[205]. Il entend, écrit-il alors, « frapper un grand coup »[206], qui, commente Hugh Cunningham, « n'est jamais venu, même dans Les Temps difficiles »[205]. L'Edinburgh Review lui demande un article qui reste dans les limbes ; il se contente, quatre ans plus tard, d'envoyer au Morning Chronicle une lettre passionnée contre la Chambre des lords à propos d'un amendement qu'il réprouve[207]. Vers le milieu des années 1850, il publie de nombreux articles dans Household Words sur les accidents du travail, blâmant les patrons et les magistrats qui « se mettent en quatre pour les comprendre »[205]. Pour autant, alors qu'il est très sensible au travail des enfants, aucun de ceux qu'il met en scène dans ses livres ne travaille en usine : seul David Copperfield est employé à coller des étiquettes, tâche sans commune mesure avec l'esclavage des mines ou des manufactures de textile et de métallurgie ; quant au petit Joe, à jamais balayant le même carrefour dans La Maison d'Âpre-Vent, il se meurt plus d'ennui et de faim que de la dureté du labeur[205].

Dickens s'est peu préoccupé de l'accès à l'éducation pour tous et du contenu des programmes, questions agitant la Grande-Bretagne au cours des décennies 1830 et 1840 et jamais vraiment résolues, le rôle dévolu à l'État l'intéressant moins que l'éthique et la pédagogie des établissements[208]. Dans son œuvre, les mauvais maîtres sont légion, du brutal Wackford Squeers que rosse le jeune Nicholas Nickleby et Mr M'Choakumchild obnubilé par le « fait », jusqu'au plus titré et socialement respecté de tous, Bradley Headstone, qui ravage les jeunes esprits par les insuffisances de son caractère et en arrive au meurtre pour satisfaire son ego[209]. Pourtant, il est convaincu que l'éducation est primordiale dans la lutte contre le crime. Plaçant beaucoup d'espoir dans les Ragged Schools, destinées depuis 1818, à l'initiative du cordonnier John Pounds de Portsmouth, à éduquer les enfants défavorisés, il en visite une en 1843, la Field Lane Ragged School, et est consterné par ce qu'il y voit. Il entreprend alors d'œuvrer pour une réforme de ces établissements[210], plaide en vain auprès du gouvernement pour une augmentation des crédits, donne lui-même des fonds[211] et rédige Un chant de Noël, au départ pamphlet sur la condition des enfants pauvres, puis récit dramatique qu'il juge plus percutant. En effet, son but est d'inciter le gouvernement à changer la loi, faute de quoi, laisse-t-il entendre, l'ignorance et le besoin condamnent les nantis à devenir des « Scrooge » desséchés, s'autorisant de leur richesse et de leur rang pour mépriser les malheureux plutôt que de leur venir en aide[212].

Peu à peu, cependant, il en vient à penser que la source des maux sociaux est à trouver dans les conditions d'habitat et d'hygiène réservées aux familles pauvres[208]. En 1851, il déclare à la Metropolitan Sanitary Association que la réforme de ce qu'on commence à appeler « la santé publique » doit précéder tous les autres remèdes sociaux, que même l'éducation et la religion ne peuvent rien tant que la propreté et l'hygiène ne sont pas assurées[213]. Il s'intéresse d'autant plus au problème qu'un de ses beaux-frères a fondé l'« Association pour la santé des villes » et lui envoie des rapports circonstanciés, par exemple sur les dangers que représente le mode d'inhumation[214]. Ses Esquisses de Boz et Oliver Twist (en particulier la description de Jacob's Island au chapitre 50[215]) témoignent que son souci du problème est déjà ancien, et, dans la préface de Martin Chuzzlewit en 1849, il revient sur « l'absence de progrès en matière d'hygiène dans le logement des pauvres gens »[216]. Cent quatre-vingts enfants meurent cette année-là du choléra dans l'institution Drouet de Tooting[217], dont Dickens dénonce aussitôt la négligence dans quatre articles pour l'Examiner ironiquement intitulés « Paradis à Tooting »[218]. Il réclame une centralisation des efforts sanitaires, au grand dam des conservateurs qu'il raille en Mr Podsnap[219]. Il reprend le sujet régulièrement dans Household Words en 1854[220], puis encore en 1869[221].

Que proposer, puisque l'État fait défaut ?

Le responsable ultime de tous ces maux, pense Dickens depuis longtemps, est le gouvernement, non pas tant les dirigeants qui vont et viennent, que l'administration pesante qui les accompagne. Chasse gardée de l'aristocratie, le recrutement devrait, selon le rapport Northcote et Trevelyan de 1853, se faire par concours, ce qu'approuve Dickens[222]. Les lenteurs du changement, cependant, alimentent sa haine de la bureaucratie[223], que renforce l'ineptie déployée lors de la guerre de Crimée de 1854 : entre avril et août 1855, il attaque violemment dans sa revue l'incompétence du pouvoir et se déchaîne dans le chapitre « Où il est question de la science du gouvernement » de La Petite Dorrit où le « Ministère des circonlocutions » est décrit comme « se faisant un devoir de ne rien faire »[224]. Dickens a cru en la philanthropie, s'est investi dans Urania Cottage (voir Urania Cottage pour les « femmes perdues »), l'hôpital des enfants malades de Great Ormond Street, des programmes de logements pour les ouvriers[225]. Pour autant, il stigmatise les dérives philanthropiques en Mrs Pardiggle qui « enfile [aux nécessiteux] sa bienveillance comme une camisole de force »[226] et, se consacrant corps et âme à ses causes africaines, néglige ses enfants, réduits à errer, affamés, morveux et sans soin, dans sa maison[225]. Curieusement, malgré ses attaques contre les États-Unis, c'est à Boston qu'il trouve des institutions (publiques, à la différence de celles de son pays) qui lui paraissent secourir les plus pauvres de manière efficace et digne[227]. Ne rien faire, pense-t-il, ou continuer en l'état, c'est préparer le lit d'une révolution à la française ; le capitalisme doit s'allier aux forces laborieuses, les écarts qu'il engendre pouvant être atténués par la bonne volonté de tous. En définitive, plutôt que d'économie politique, c'est d'humanité, de décence, des valeurs du Nouveau Testament qu'il parle[228].

Dickens et la Révolution française

Que Charles Dickens soit plus réformateur que révolutionnaire apparaît clairement dans sa perception de la Révolution française : dans Le Conte de deux cités (1859), œuvre romanesque ayant pour théâtre autant l'Angleterre que la France de l'Ancien Régime et de la Révolution, il contribue à la fondation de l'opinion anglaise à l'égard des événements français de 1789 à 1793[229]. Dickens réalise une synthèse entre la pensée d'Edmund Burke et celle de Thomas Carlyle : du premier, il ne conserve que l'éloge de la constitution anglaise en opposant la violence et la misère de Paris au calme et à la prospérité de Londres ; au second, principale source d'inspiration, il emprunte l'idée de l'inexorabilité d'une révolution considérée comme l'action vengeresse d'un peuple contre la corruption de la société de l'Ancien Régime ; dans Le Conte de deux cités, Dickens envisage, avec le sacrifice ultime de Sydney Carton à la place de Charles Darnay, héritier de la famille qui était à l'origine des malheurs des Manette, la possibilité d'échapper au cycle de la violence et du châtiment[230].

Les grands axes de la création dickensienne

Au regard de la puissance créatrice de Dickens, les contraintes auxquelles il a dû se plier, les influences qu'il a reçues et les moules dans lesquels il s'est glissé restent peu de choses. « Son génie les a acceptés, assimilés, et, sans rien copier, il a bâti un univers original, à la fois fidèle au monde qu'il a connu et totalement différent, un univers en soi d'essence poétique, unique dans la création littéraire. »[231]

La publication en feuilleton