類型片雛形是在默片就建立起來的,但當時顯然不可能有歌舞片,那麼為何《萬花嬉春》會長成這樣?歌舞片像是一個次類型,或者說,一個「中間的」類型,因為它基本是從喜劇派生出來。

Sama君:本次要談論的早期喜劇片相當有趣,《萬花嬉春》(Singin' in the Rain, 1952)是美式歌舞喜劇,《愚若先生的假期》(Mr. Hulot's Holiday,按:肥內師父堅持用「愚若」這個翻譯)是法式喜劇,而《獵豔高手》(The Ladies’ Man)則是法國人特別推崇的美國戲劇(作者)。這種過渡關係很妙。

肥內:是我臨時換片的,因為我突然覺得不是很想重看《艾蜜莉的異想世界》,也覺得對這部片沒什麼特別想談的。至於你看到的這種微妙的關係,大抵上是一開始就隱約存在的。最初在選片時你也在場,有沒有發現,我們很少就片目進行深入的討論,經常都是我跟老師建議這部或那部⋯⋯但是,在我提出片名時,我已經在心裡大概想過這些片在未來的討論空間。

Sama君:但是,像《艾蜜莉的異想世界》不也就成為意外,意外沒法談的片?

肥內:因為當時還沒開始這個計畫,根本不曉得我跟恩師之間會產生什麼火花。但隨著幾次的例子,比如《花樣年華》或者《北非諜影》,給我一些教訓,這些過於顯而易見的片實在不好談。因為,你要知道,我本來就很不喜歡去談大家一眼都能看出來的東西,於是,以我的發問為主的這種談話形式,會自然而然地把我置於一個不利的位置:成為影片的反對者。比如像今天談《愚若先生的假期》,我明明也沒有多反對它——儘管也是真的沒那麼愛了。

Sama君:不過,師父今天在談《獵艷高手》(The Ladies Man, 1961)時,基本上是主導的姿態啊!(順帶一提,為何這部片要叫「獵艷高手」?明顯文不對題。

肥內:《獵艷高手》這個中文片名,我也不知道這是誰起的!

雖說好像直接翻譯成更為接近本意的「萬人迷」貌似也已經貼切地回應了片中情況,但或許「獵艷高手」可以吸引更多人的目光⋯⋯我後來很積極在找傑瑞.路易(Jerry Lewis)的片來看,也看得差不多了,雖說大多數細節我也記不住了。

今天講到「增殖」這個由德勒茲(Deleuze)談他時用到的概念時,我舉例說在《躺椅三病人》(Three on a Couch, 1966)中他一人分飾三角,其實說錯了,他是一人分飾三角沒錯,但是,是片中那個主角他自覺分飾三角,為的是讓當心理醫生的未婚妻,能夠在治癒她三名恐男症的患者之後,能夠排出空檔跟他一起去蜜月,所以他扮演成三個不同身份的暖男,來試著加速療程。

現在一邊跟你說,我一邊想到,《躺椅三病人》在某種程度上延續但發展了《獵艷高手》的某些主題,比如從恐女症變成恐男症,但是,同樣都有由他扮演的百變暖男,在《獵艷高手》中他是為了配合不同的被他安慰的女子,而學習各種技能。我曾有那麼一段很迷他片的時期。

Sama君:我沒有看過(伸手向師父要片)不過,我比較好奇的是,記得師父好像在好幾年前(當時很顯然我甚至還不知道「電影」這個概念)曾在新竹影像博物館講過一堂關於喜劇的講座,那時候您就以「身體與語言——喜劇的兩極」為題,而今天談這三部片的時候,您似乎又重提了這個對立。想知道師父這幾年對這兩極有沒有新的發現?

肥內:老實說,沒有。可能這也是狀態問題吧。畢竟我並沒有專心在研究這類論題,包括各種類型片(Sama君:因為您只持續專注在小津安二郎和歐弗斯吧?)

關於喜劇,當年準備那個講題,主要也是搭配了新竹影博館的喜劇小影展來的,那時我研究了一下他們的片單(現在一部都想不起來了)之後,大概籠統可以歸納出這兩個方向。但想一想,至今不也仍是這樣?

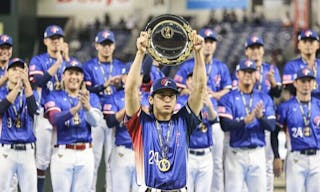

Photo Credit:IMDb

Photo Credit:IMDb 這是為何《萬花嬉春》會長成這樣,它很特別,歌舞片像是一個次類型,或者說,一個「中間的」類型,因為它基本是從喜劇派生出來。畢竟類型片雛形是在默片就建立起來的,但當時顯然不可能有歌舞片。

就算有舞,但不能保證有匹配的音樂的前提下,舞一般不可能成為重要的主角。再說,那種強調誇大肢體的年代,肢體的表現與其說來自戲劇,不如說是來自舞蹈,我們看看現代舞的樣貌就知道了。

從電影發展的經過便可以發現這類現象:在聲音加入之後,人們開始紛紛致力於針鋒相對的對白用以產生對比與喜感,而這也是很能理解的,《萬花嬉春》一覽無遺地呈現的那樣:在笨重的錄音設備侷限之下,活潑的場面調度暫時失靈,於是便依賴於新的玩具「對話」。而當時有遠見但過於悲觀的評論家或美學家,不也就很憂慮電影變成話劇嗎?但這也提供了言語喜劇和身體喜劇這兩極的對立背景。

Sama君:這兩者之間是否真的如此難以融洽相處?

肥內:倒也不是,但主要看是怎麼樣的作者。你看像賈克.大地(Jacques Tati)也好,傑瑞.路易(Jerry Lewis)也好,或者我們在對談時提到的一些比較明顯的例子,比如賈克.大地的徒弟皮耶.艾泰,或者多少結合起路易這類演員形象的賈克.大地繼承人皮耶.理查德(怎麼名叫皮耶的人都容易變成喜劇演員)都是如此。

彷彿對喜劇創作者來說,復興卓別靈(Sir Charles Chaplin)、巴斯特.基頓(Buster Keaton)式的身體喜劇(即無聲喜劇,當然更早可以上溯到馬克斯.林德〔Max Linder〕)就是復興某種被遺忘的喜劇藝術。

金.凱瑞(Gene Kelly)這種在兩方面都兼顧的演員畢竟也是少數,而他,無疑就跟另一個(一組)也想統包兩者的例子,即馬克斯兄弟(Marx Brothers,好像叫馬克斯的也很有喜感)那樣,但是結果也是接近的:並不是人人都能接受馬克斯兄弟和金.凱瑞,因為有時候實在太過惱人。

Sama君:但我發現我也無法進入路易的世界,感覺他也太鬧了!

肥內:是啊,我是覺得他在當時應該也利用了不少他當演員時累積下來的人氣,讓他幾乎是肆無忌憚地,各種花樣都來。但是,路易要比賈克.大地來得豐富。我在想,這大抵還是因為路易在某種程度上還是相對比較綜藝一些,這使得他的作品有一些可能是與時俱進來的點子。

而且有些點子反覆用還是挺有意思的,比如聲音的錯位或誤解。說回「言語喜劇」和「身體喜劇」之所以難能融合這件事吧,畢竟「言語喜劇」依賴於編劇的功力大過導演工作。

比如像劉別謙和比利.懷德(Samuel Wilder)的影片,你總無法想像在《街角的商店》裡頭,看吉米(詹姆斯.史都華)在片中像哈羅德.勞埃德(Harold Clayton Lloyd)那樣爬上爬下吧?儘管我們可以在《熱情如火》中看到兩位變裝男主角較多的肢體表演,但是,這兩位基本上可以說連舞都不會跳的人,在其他比利.懷德的作品中,不也還是要表現得異常斯文?

能寫出像《一夜風流》或《小報妙冤家》那種對白的編劇,大概捨不得讓影片的篇幅拿去展示角色們的誇張、不寫實的肢體,一如你也不會看到《失戀33天》有這種超現實的身體表演;相反地,對於賈克.大地、路易這些身兼作者的演員來說,他總還是希望能把他個人的強項展示出來,而這兩個感覺舞技也沒特別高竿的人,不是還充分運用其他長處,像賈克.大地還知道要在造型上製造出icon,而路易則不吝於扭曲表情(金.凱瑞也許師承於此)來製造喜感,而他們共同的特點還是恢復的無聲戲劇的重要性:人與空間的相對關係。

尤其在拍攝技術更加成熟的1950、1960年代,可展現的空間特性,已經比以前更大且豐富得多,光是講對空間的表現乃至在空間中的運動性,《遊戲時間》(Play Time, 1967)顯然遠比《日出》(Sunrise: A Song of Two Humans, 1927)這類傑作還要出色,這也是無可厚非,無法嚴厲比較的。

這也是為何如果是看慣像《樂來越愛你》或《戲王之王》(The Greatest Show on Earth)的觀眾,回頭去看「雨中歌唱」的段落,一定覺得不夠味;但對於金.凱利這種舞王來說,呈現出整個人、舞蹈、空間這件事遠比透過鏡頭組合或暗示,或甚至用多樣元素一起累積印象的手法都重要。

想一想為何《一代宗師》的開場,有如此多破碎的鏡頭,當然以雨中情景來說,它肯定比《萬花嬉春》豐富,但相對地,你就會發現在呈現完整性和連慣性當然就無法與《萬花嬉春》相提並論了。簡單來說,言語和身體在電影中必然都要占去相當的篇幅,如果要讓影片看起來有起碼的統一性,大概真的是要進行取捨了。

- 原文刊於「幕味儿」50

責任編輯:游千慧

核稿編輯:翁世航